今回は「楽典を一緒に読んでみましょう!」のシリーズ、p.38の「リズムと拍子」からみて行きましょう。

楽典の本を購入したい方はこちらからどうぞ

▼▼▼

始めにリズムについての定義が書いてありますが、実はこれについては色々な考え方があります。

この本の中ではビート(拍)と少々混同した解説がされており、「時間の刻みを感じさせるもの」という定義になっています。

対してわたしが講座やレッスンでお話するのは、スイスの音楽学校の作曲家の学生がソルフェージュを学ぶために開発されたダルクローズメソッドに基づいて「ビートの上で表現される長い音符と短い音符の組み合わせがリズム」だという風にお伝えしています。

人それぞれお好きなように解釈すればいいでしょうが、個人的に混乱がなく明確なのはダルクローズの解説だと思います。

次に拍(ビート)のこと。

拍とは4分音符や8分音符など、一定の間隔で繰り返される時間の刻みのこと。

一拍の長さが何秒かなんてことにも言及されていますが、実際に演奏のときに使う知識ではないので気にしなくて大丈夫。

そして次に拍子とは。

実は「一小節に拍がいくつなのか」ではないのです。

拍子とは周期的(定期的ではないところに注意)に出てくる強調された拍を取り巻くいくつかの拍の集まりのこと。

何のことなのか分かりにくいですね。

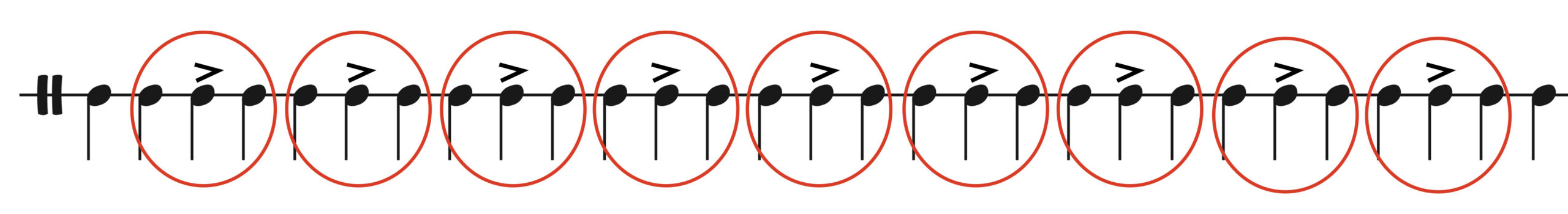

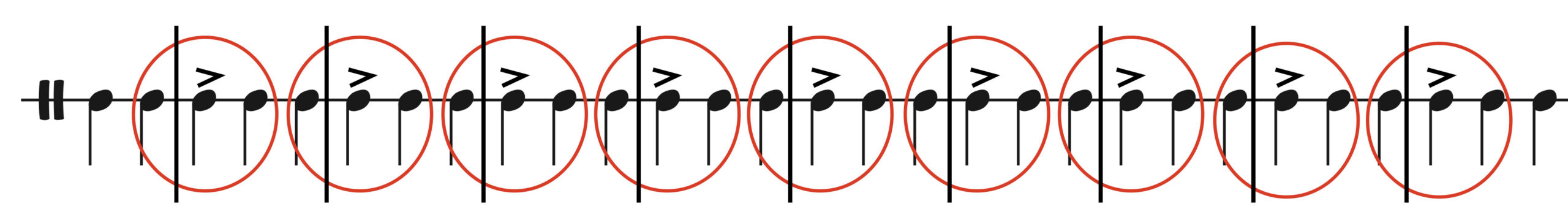

図にするとこんな感じ。

小節線と言うのは、強く感じられる拍の直前に書くものです。

つまり「次の音が強調して欲しい音ですよ」ということを表しているのが小節線。

だから見た目上の小節ごとのまとまりは、拍子の途中から途中を表しているのです。

1小節ごとに拍子が変わる変拍子の曲などは、意地悪でそう書いているのではありません。

定期的ではないけれど「次の音を強調する演奏を求めています」という楽譜からのメッセージ。

ということは一見区切りのように見える小節線に騙されて小節ごとにフレーズを考えていては、幼稚で推進力のない演奏になってしまいます。

演奏するときには拍子の本来のまとまりごとに歌い回しや向かっていく先の方向性を考える必要があります。

というようなことを補足した上で進めているのがベーシック講座です。

こういう音楽のトピックはやはり文字情報だけでは限界があるので、ぜひ実際に音を聴いたり演奏に関わる動きを目にしたりしながら学んで行ってくださいね!