今回は楽典の本の中からドレミの呼び方についてみていきましょう。

本を持っている方は24-26ページあたり。

楽典の本を購入したい方はこちらからどうぞ

▼▼▼

普段わたしたちはドレミ・・と音名を考えてるのはイタリア語です。

書き譜(パート譜)では何管の楽器でもだいたい楽譜はドレミで読んでいますよね。

逆にスコアを見るときや他の管の人と話すときは実音で話すことが多いもの。

C(ツェー)、D(デー)、E(エー)など言いますが、これはドイツ語です。

フランス語はほとんど私達が使うイタリア語のドレミと同じなのでとりあえず考えなくて大丈夫。

日本語のハニホヘもあまり使わないので今は特に覚えなくていいでしょう。

なので普段のドレミ読みの他には、とりあえずドイツ語だけ把握しておけば良いでしょう。

ド→C(ツェー)

レ→D(デー)

ミ→E(エー)

ファ→F(エフ)

ソ→G(ゲー)

ラ→A(アー)

シ→H(ハー)

となっています。

シャープ(♯)がつくとこのアルファベットにisがつきます。

C♯ならCis(チス)になるし

D♯ならDis(ディス)になります。

逆にフラット(♭)がつくと、アルファベットにesがつきます。

C♭ならCes(ツェス)になるし

D♭ならDes(デス)になります。

ただしフラット系には例外が3つ。

E♭はEesではなくEs(エス)、

A♭はAesではなくAs(アス)、

H♭はHesではなくB(べー)

となります。

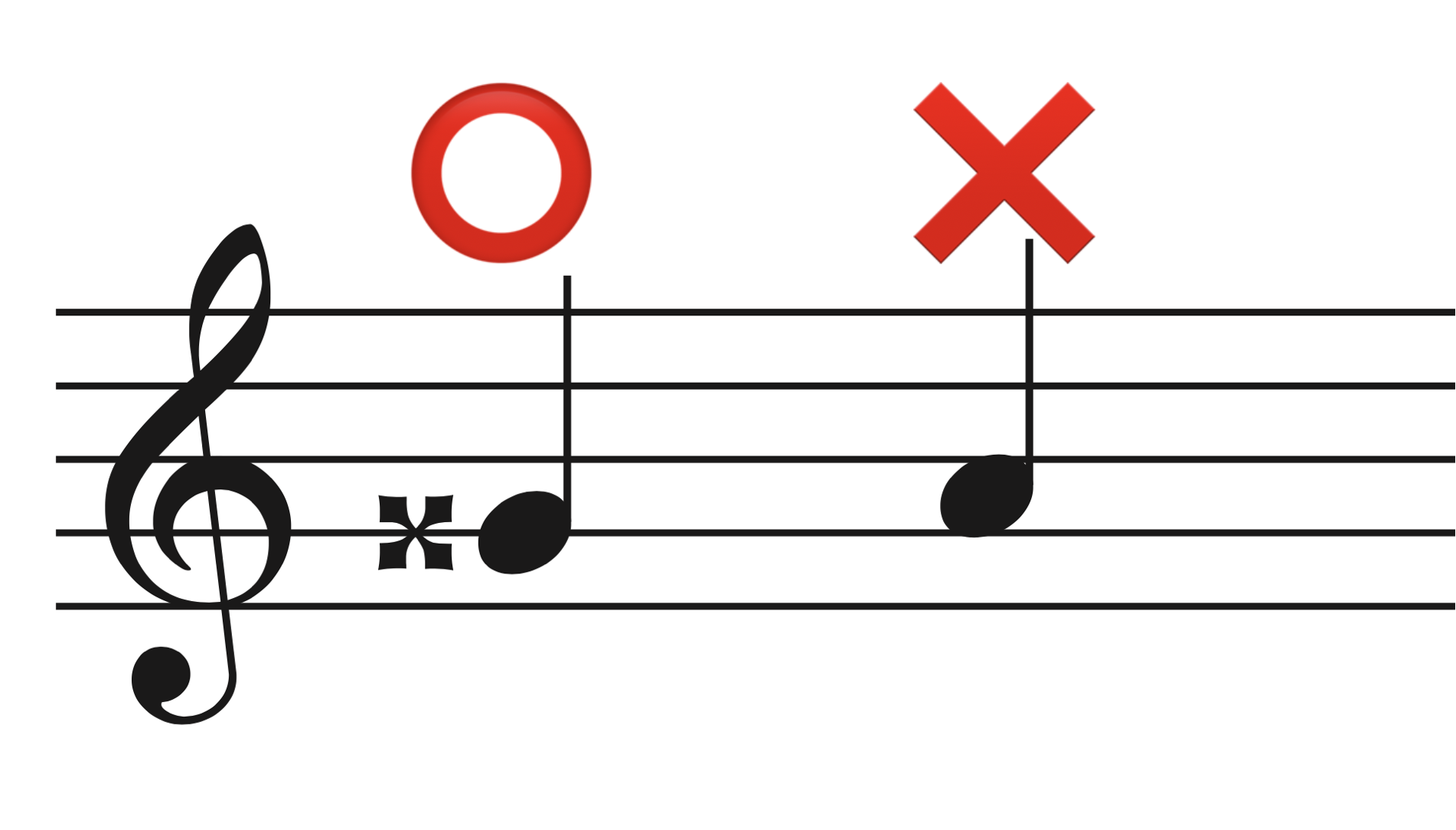

ダブルシャープ(♯♯)ならisが

2つ付きます。

C♯♯ならCisis(チシス)です。

ダブルフラット(♭♭)ならesが2個つきます。

C♭♭ならCeses、

E♭♭ならEses(エセス)、

H♭♭なら例外でBBやBesと言うようですが、これこそほとんど出てこないので(わたしは今まで実際の楽譜で見たことありません)気にしなくて大丈夫です。

わたしたち演奏者はこういうダブルシャープやダブルフラットが実際に楽譜の中で登場したときは「そんなにシャープやフラットをたくさん重ねないで音を2度変えたらいいじゃん!」と思ってしまいがち。

ですが作曲家が各調の音階本来の音からどれくらい離れた変な音を使いたかったのかを知るのに役に立つので、敢えてこの表記にしているのです。

音階の中には無い「変な音」として書いてるのか、シンプルに音階の中の音として書いてるのかで意味は変わるし演奏も変える必要があるので、それがわかるような書き方にしてくれているのは逆に親切なのです。

それから、ジャズやポピュラー音楽でよく使う英語だとCDE・・とドイツ語とほとんど同じアルファベットでシャープやフラットは記号がつくだけとわかりやすいのですがシの音だけは違います。

英語だとシのナチュラルがBと書いてHは使いません。

シのフラットはB♭となります。

アルファベットも読み方が違うだけですが、ドイツ語に慣れたクラシック奏者と英語に慣れたジャズプレーヤーでアンサンブルをするときは「エー」と「アー」は注意ポイントかもしれません。

私は過去にジャズピアニストと一緒に仕事をしたとき、事前に打ち合わせで「この曲はkeyはエーでやろう!」と決めたら本番で私はE-durで、ジャズピアニストはA-durで始めてしまって慌てたことがありました。

本番でやってる調が食い違うとびっくりするので、事前に「シャープ3個の調ね」と確認をしたら良かったのかもしれません。

楽典、読んでみるとけっこう楽しいのでどんどん進めて行きましょう!