音楽理論として楽典や和声学、対位法など学ぶと色々な作曲上の規則を知ることが出来るもの。

とはいえ「それって演奏するだけなら別に関係なのでは?」という気がするという声も日々たくさん耳にします。

机上の音楽理論が演奏にどう繋がるかを解説してもらえる機会は、現在の日本ではとても限られているので無理もありません。

実際、音楽理論の知識は演奏にどのように影響するのでしょうか。

禁則は作品の魅力や特徴を示している

音大出身者の多くは、授業の和声学や対位法を実際の演奏に役立つものだとは思っていないことが多いかもしれません。

とはいえ、昔々の作曲家が書いた作品群から《オーケストラやアンサンブルがいびつな響きではなく、違和感なくきれいに鳴る手法をまとめたもの》が和声学などの音楽理論というもの。

その中でルール違反として避けるべきとされる音の並びは、「それを使うと他から際立って目立ってしまうので、いびつになり違和感のないきれいな響きにならないからやめておきましょう」という意味で『禁則』と呼ばれています。

だから近現代の楽曲で出てくる色々の禁則は、不勉強のためにルールがわかっていなくて間違えて書いてしまったミスの音というわけではなく、あえてその部分を強調していびつさを出すのが面白くて、変な響きになるように敢えてルール違反を試みた部分。

ということは、その変な響きは作品の魅力であり特徴ということ。

つまりルールを知っていたら「作品の魅力はここですよ」、ということが楽譜を見た時に一目瞭然になのです。

変な響きは強調しよう!

もしかしたら作品の魅力がわかると言われても「で?それが演奏に関係あるの?」と思うかもしれません。

演奏するときには、変な響きだからとそれが目立たないようなバランスでアンサンブルを組み立てるより、逆に強調してしまうほうが面白く感じられたりするもの。

ベートーベンの第九交響曲で「合唱が付いてるのは変だから、こっそり目立たないように少人数で歌おう!」などと考えたらおかしいでしょう。

ラベルのボレロで「PiccとHrが完全音程の連続で変だから、どちらかが音量を抑えて響きが当たらないようにしよう・・」なんてことをしたら台無しです。

「面白いな、特徴的だな」と感じるところは隠さず、敢えてお客さんに気付いてもらえるように表現するというのは、演奏表現のための一つの選択肢と言えるでしょう。

表現力の源は音楽的な理解力

また楽譜を見たときに、ある部分が作曲された当時としては新しい試みであり曲の魅力なのだとわかるのは、古い時代のルールを知っているからこそ。

新しい試みを「変な響きだな、面白いな」と感じるのは、変ではない均一な響きを知っているから。

禁則や違反を見つけるのは、いやがらせのための重箱つつきや、試験の採点を行いやすくするためではなく、作品の面白さや魅力を見つけることです。

そしてその面白さを見つけられる力こそが音楽的な理解力というもの。

この音楽的な理解力なくして『演奏を通して紹介したい魅力』なんてわかるわけがないのです。

これが表現力を上げたいのならアナリーゼやソルフェージュが必要と言われる理由です。

禁則を犯した変な響きサンプル紹介

音楽理論を知って楽曲の中にある禁則を見つけることは、曲の魅力を理解し的確な表現をするため。

とはいえ、禁則と言われてもピンと来ない方が多いでしょうから、ここからはルール違反をした音の並びがどんな風に変な響きになるかを実際に聴き比べてみましょう。

和音の組み合わせについて学ぶ和声学で代表的な禁則を今回は2つご紹介します。

連続8度

一つ目は「連続8度」という禁則。

これはオクターブで同じ方向に動いてはいけません、というルールに違反したものです。

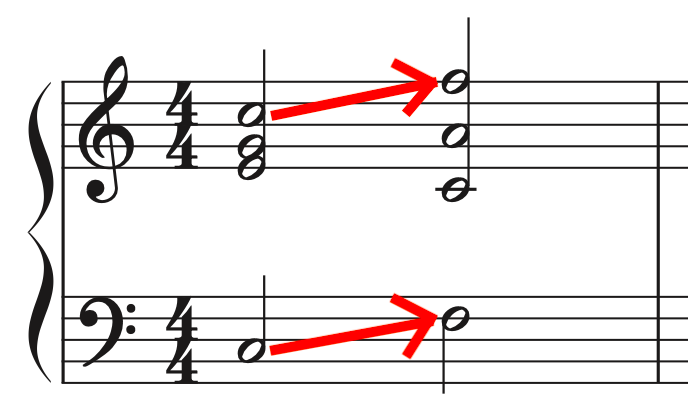

楽譜で見るとこんな動き。

オクターブ関係のドの音が2つ、どちらもファになりました。

オクターブというのは倍音構造上、とても共鳴しやすい音程です。

なぜかというと基音という元になる低い方の音に含まれていて一番大きく鳴っている倍音が、オクターブ上の同音だから。(意味がわからない方は楽典を学びましょうね)

すでに倍音として含まれていて単音で鳴らしたとしてもうっすら聴こえるのに、その音をさらに強化してはっきり聴かせるのために他声部にも音が置かれている状態。

それは目立つに決まっていますよね。

そのただでも突出して聴こえるオクターブ音程が、次の和音でもう一度聴こえたらどう感じるでしょうか。

そんな鳴らし方をされたら、どうしたって耳がそれをキャッチしてしまいます。

これでは他の声部(パート)で鳴っているそれ以外の音より目立ってしまいます。

だからどこかが突出せず全体をバランス良く聴かせるためにまとめられた和声学では、「やめておきましょう」と言われているのです。

これが連続8度という禁則。

この禁則が入らなければ、どのパートも平均的な響きできれいに聴こえます。

実際に音を出して聴いてもこのオクターブが目立って突出した感じがわからないという方は、ソルフェージュ能力が足りないということ。

耳のトレーニングはしておいた方が、演奏上のあれこれがわかってアンサンブルが格段に楽しくなっていきますよ。

第3音重複

禁則の代表例もう一つは「第3音重複」(だいさんおんちょうふく)。

これはハーモニーを作る時のバランスに関するルールです。

例えばピアノの左手でバスパート、右手でソプラノ・アルト・テノール3パートを弾くときには音は全部で4つになります。

各パートのバランスの話なのでどんな大編成になっても同じですが、ここでは4つの声部(パート)がある曲を弾いているという前提で考えましょう。

和音として多く使われる音は3つである三和音がほとんどなので、4パートあるならどれか一つは音が重複することになります。

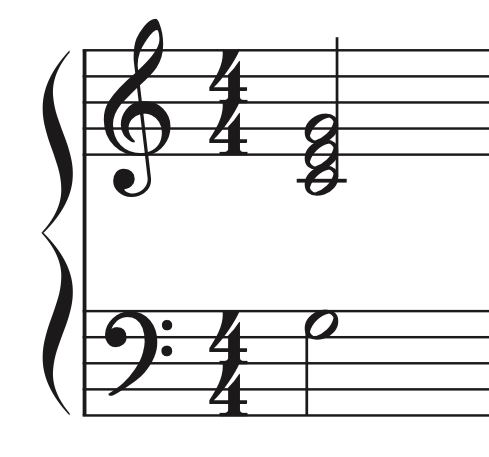

例えば上の譜例にある

(左)ド

(右)ドミソ

ならドの音が二つになりますよね。

ピアノアプリか何か音の出るもので試しに弾いて聴いてみましょう。

ドドミソ、これは別に違和感なく聴けるバランスです。

では

(左)ソ

(右)ドミソ

ならどうでしょう。

最初のドドミソよりも安定感は減るけれども、バランスは大きく崩れておらず問題ありません。

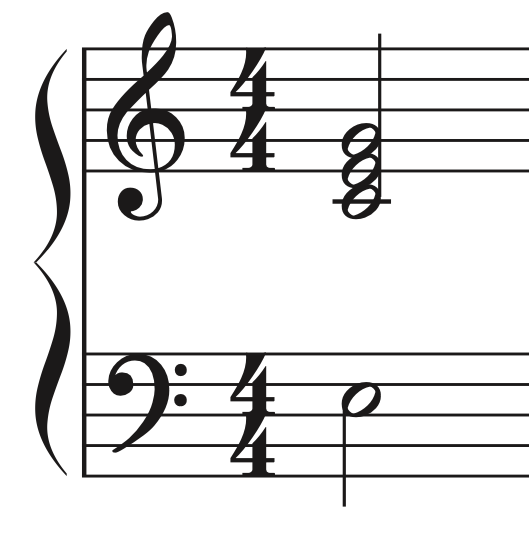

では、

(左)ミ

(右)ドミソ

はどうでしょうか。

前に聴いた2つに比べて濁りが強くなる様子がおわかりでしょうか?

わからない方は残念ながらソルフェージュ力が低く、バランスの微細な崩れが聴こえていない状態です。

わかった方は何の音が大きくてバランスが濁っているのか、合奏の中でも聴き取れるとさらに良いですね。

これは倍音構造として強く聴こえるべき音と、そうでもなく微かに鳴っているだけの方がきれいにハモる音の違いです。

そもそもドミソの和音は低いドの音に含まれた倍音の中で、強調したいところに別パートを使って音を重ねたもの。

ドの音に含まれる倍音の自然なバランスとしてはミの音は他に比べて小さいのです。

だからハーモニーになったときにもそういうバランスでないと気持ちが悪いということ。

ピアノの4声部だけでなく合奏の中でたくさんのパートがあるときにも、ドミソのミは少し控え目の方が均質なバランスを作ることができるのです。

ということで、「四声体できれいなバランスの和音を鳴らすためには、第三音が2つにならない方が良いですよ」というのが『第三音重複』が禁則になっている理由。

第3音を13.7セント上げ下げするという話題はあちこちで聞きますが、それだけではどうもイマイチきれいな響きにならないのはバランスがおかしなことになっているからです。

ハーモニーは全部の音が同じ音量では合わないのです。

それを知らなければただチューナーを睨みながらみんなで音を伸ばして「合わないねえ」と言い合うだけ。

もしくは合ってないことに気づかずメーターが揃ったからヨシとしてスルーしてしまうか。(怖い)

まとめ

どういう理由で禁則として扱われているのか、禁則違反をしたときにどんな特徴的な響きが鳴っていたいのかを知ることは、作品の魅力を把握して表現する時の指針にもなり、アンサンブルのヒントになります。

演奏するときには、ものすごく役立つ興味深いものですね。

もっと音楽理論について知りたい方は、まずは前提となる楽典をしっかり理解するところからスタートするのがおすすめですよ。