メトロノームに頼らないとテンポキープができない。

とはいえ本番中にメトロノームをつけっぱなしにするわけにはいかない。

そんなメトロノーム依存の原因とそこから脱却するためのヒントをまとめてみました。

メトロノームから離れられない原因

音楽をする人なら必ず一度は「思ったように表現できたら、自由に歌い回せたら気持ちいいだろうな」思ったことはあることでしょう。

本来はたとえメトロノームからずれたとしても音楽的に歌えて、ある程度で帳尻を合わせて基準のテンポに戻って来られたら良いはずですよね。

自由に歌いたいと思いながらメトロノームから意図的に外れることはあんまりできず、ついカチカチ音に合わせてしまう。

それってなぜなのでしょうか。

まず一つ考えられる理由は、音楽的な主張をするのが怖かったり自信が無かったり、または音楽的なアイデアが少ないから。

演奏に自信を持つために「メトロノーム通り」という、自分以外の基準に合ってることを重視してしまうケースです。

これは楽譜を読むことや表現力について、自信がないパターンでしょう。

どこがどう盛り上がるのか、どこに向かっていくのか、どこで着地するのか。

そういうストーリーが楽譜から読み取れると、歌いまわしに自信が持てるようになっていきます。

もう一つはテンポを揺らしたあとに戻って来たい軸になるビートがわかっていないパターン。

こちらはソルフェージュの問題です。

この問題で必要なのは、どのタイミングで伸び縮みを調整し元のビートに戻すか計算できて、元のテンポはどれくらいだったか記憶したり曲の中から感じ取ったりできるスキルです。

どちらも一朝一夕に解決出来るものではありませんが、原因が違うので改善のためのアプローチ方法も違ってきます。

もしもあなたがテンポを揺らすのが怖いと感じるなら、原因はどちらだと思いますか?

自分でよくわからないなら、実際にレッスンで見てもらうと良いかもしれません。

メトロノームを使うときと使わないとき

「なんとなく気分が乗ったから今日はメトロノームをかけるか」

「今メトロノームはカバンの底に埋もれてるから出さなくても良いか」

そんないい加減なノリでメトロノームを使うかどうか決めてはいないでしょうか。

メトロノームを使った方が良い練習と逆に使っては意味がない練習、それぞれの違いについて整理してみましょう。

スケールや曲を少しずつテンポアップしながらさらう時は、基準のテンポに比べて自分がどこで速くなったり遅くなったりといったブレが出るのかを知ってそれを矯正して行くために、メトロノームを使った方が意味のある練習になるでしょう。

また、ほんの1-2目盛の微細なテンポ変化でだんだん速くして行く練習は大体の勘では絶対にできません。

またリタルダントや少しの巻きなど揺らぎを付けながら歌うときに、戻ってくるための基準としてメトロノームを使うこともあります。

主に楽譜にあることを練習する時は、メトロノームをかけた方が良い場合が多いかもしれません。

反対にメトロノームを使っては意味がなくなる練習には、自分の中に確かなテンポ感を作るテンポキープのためのリズム練習やアンサンブルで合わせる練習が挙げられます。

テンポキープのためのリズム練習というのは、ソルフェージュのトレーニングで行うものです。

外部の何かに合わせるのではなく自分の中の基準に合わせる練習。

それは、音価に相応わしいだけの「間」を取ったり、誰かが刻んでいなくてもテンポを保つことが出来るように出た音や反響音を聴くという目的でもあるので、カチカチとメトロノームが聴こえていては邪魔にしかならないのです。

アンサンブルの場面では、合わせる対象がお互いの呼吸や音楽的な揺らぎなのでメトロノームは関係ありません。

合奏で全員がメトロノームに合わせて演奏するのに慣れたら、本番はどこに合わせたらいいかわからなくなってしまいますからね。

「めんどくさいから使わない」

「荷物になるから持ち歩かない」

そんな理由で練習の仕方を変えたら、練習の本来の目的や効果が得られないってことは多いのです。

どんな目的で道具を使うのか、これは何となくの気分ではなくきちんと考えて選びたいものですね。

メトロノームとずらす練習

テンポが速い曲の練習、どんな風に進めているでしょうか。

合奏などで置いていかれないためにひとまず細部はてきとうに端折って、吹ける音だけ吹きながらついていくなんてことはよくあるでしょう。

自分のペースで練習できるというわけではない合奏の現場では仕方のないことです。

では、自分のペースで練習できるときはどうでしょうか。

つい合奏のときのクセで同じような練習の仕方をしてしまってはいませんか?

メトロノームをかけながらそのテンポについていくために細部をいい加減にしてとにかくやり過ごす、というのは練習としてはオススメできません。

全ての音をきちんと演奏したいのであれば、ゆっくりから丁寧にテンポを上げていくのが一番の近道です。

だんだんテンポを上げていくと、やがてついて行けるか行けないかギリギリのラインに差し掛かるでしょう。

そのギリギリのラインを引き上げていくのが練習です。

このギリギリラインで「間に合わないな」「音が入っていない」と思ったところがあったとき、メトロノームに合わせることを優先して細部をいい加減にやり過ごしてはいけません。

多少メトロノームから遅れてもいいので、全部の音をきちんと鳴らすことを優先しましょう。

細部をてきとうに端折ってテンポで入れても、細かいところはいつまでもできるようにはなりません。

それにそんなことを何度も繰り返せば、いい加減にぼんやりした音を出す習慣が身についてしまいます。

多少テンポから遅れたとしても丁寧に全部の音が確実に鳴ることを優先して練習していると、どの音がどう遅れがちなのかわかるようになっていきます。

そうすると何の音でどう気をつければいいかもわかってきます。

何をどうすればできるのか自分でわかれば、あとはそれを実行するだけですね。

メトロノームを使うときにただ単純にカチカチに合わせるのではなく、どういう目的で何の練習をしたいのかをわかっている方が上達は早くなりますよ。

機械的じゃない歌い方の練習

次にゆらぎのある歌い方の練習についても考えてみましょう。

これは無拍子でフェルマータばかりの現代曲でない限り、メトロノームを使うのがおすすめです。

もしかしたら「メトロノームで練習したらカチカチで面白みのない演奏になっちゃう!」と思うかもしれませんね。

何の基準もなしにテンポをキープしつつ歌えるなら、メトロノームなしで練習するのもいいでしょう。

でも日本のプレーヤーは言語の習慣からの影響からか「歌う=遅らせる」になってしまって、歌い込もうとするほどズルズルとテンポが遅くなって戻せないというパターンがよく見られます。

反対に緊張と興奮でテンポを上げたきり戻せなくて、見せ場や難所で自滅するというパターンもよくあります。

押したら引き、巻いたら緩む、その押し引きが演奏における抑揚です。

バランスを取って帳尻を合わせるのも大切な要素。

思い切った抑揚が付けられず棒読み演奏になってしまう方は、帳尻合わせに自信がないというのも揺らすのが怖い理由のひとつでしょう。

揺らした後で戻ってくる基準としてメトロノームはかけながら揺らす練習をするのはおすすめです。

この時、メトロノームの鳴っている音全部にピッタリ合わせるのではなく、小節頭の拍やフェルマータ明けに戻って来たいポイントを決めて、そこで元のテンポに戻ってこられるよう歌い方や揺らぎ方を調節するのです。

その戻ってくるための指針を持った上で、音が遠くに離れていく跳躍のときやフェルマータ前など、溜めたりゆっくりしたりする部分はどのタイミングからどんな風に緩めるのか溜めるのか、自分でしっくり来る歌い方を探ってみましょう。

またスコアを見て揺らして大丈夫なのはどの音なのか、他の楽器と一緒になるのはどの音なのか、自由に揺らした後にある一緒の音をどうやったらお互いに合わせやすく吹けるか、そういうことも合わせ前に実験して準備しておきましょう。

どんなに緩んだり溜めたりしても戻って来られたらそれは「抑揚」ですが、テンポ自体が変わっては効果がないどころか芯のない気持ち悪い演奏になってしまいます。

メトロノームはそれを防いでくれる練習の心強いサポーターです。

練習方法のひとつとして知っておくと役に立つかもしれませんね。

メトロノームでは身につかない正しいリズム

クラシックの作品ではリタルダンドや細かなルバートがニュアンスとしてたくさん使われます。

繊細な揺らぎをお互いに聴き合い寄り添い合うというのは、ハーモニーを作るときもリズムを揃える時も、全く同じです。

とはいえ、ルバートだからと言って気まぐれに際限なく遅くなったり速くなったり、というのは作品全体の整合性やアンサンブルのしやすさが崩れてしまいます。

リズムの揺らぎを揺らぎとして感じるためには基準が必要なもの。

その基準というのは作品の持つテンポ感です。

一定のテンポ感を共有した上で、速くなる部分があれば取り戻すようにゆっくりする。

また反対にゆっくりになる部分があれば元のテンポに戻るように前に進む、という行ったり来たりがルバートです。

もしも基準のテンポがなければ、戻っていく場所もありません。

そうなるとどこまでもズルズル遅くなったり、とんでもない速度になって崩壊したり。

そして一定のテンポを共有するために必要なのはメトロノームではなくて各自のソルフェージュ能力です。

(当たり前ですがメトロノームは本番では使えません)

人間は歩くことや心臓の鼓動などを考えてもわかるように、そもそも一定のリズムで動くことはできるもの。

でも日常では精密なテンポを聴き取ったり表現したりということはまずなく、大雑把な感覚で過ごすことがほとんどです。

だから精度を上げるにはやはりそれなりに訓練が必要になるのです。

これは機械のようにテンポを刻めることが目的ではありません。

小さな小さな揺らぎに気付くために感覚を繊細にしていく、ということです。

それができるようになると、アンサンブルで誰かがリタルダンドをかけ始めるよりも早く、気配がにおい始めた段階で察知して寄り添えるようになります。

ものすごい名手とのアンサンブルがとても快適なのは、そういう研ぎ澄まされた感覚でコミュニケーションを取ろうとしてくれるからなのですね。

自分のテンポが一定なのかそれともどこかに揺らぎがあるのか、そういうことを知るためにはメトロノームは役に立ちます。

でもチューナーと同じでテンポキープをメトロノームだけに頼るのは自分の基準があいまいになるので危険です。

ぜひ注意してみてくださいね!

時計で出来るテンポキープの練習

通勤電車で出来る裏技ソルフェージュとして、リズムやテンポを整えるトレーニングにチャレンジしてみましょう!

必要なのはカチカチの秒針がある時計。

デジタルの表示で秒がわかる時計でも大丈夫です。

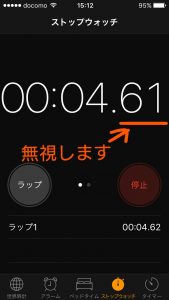

もし時計が無ければスマホのストップウォッチ機能を使いましょう!

さて、時計の秒針はメトロノームのテンポでいうと60ですね。

そのテンポ60を8拍くらい眺めながら数えます。

指先や小さなうなずきなど身体のどこかで数えながら、時計と一緒に動きでカウントしてみましょう。

ストップウォッチを使ってる方は1秒以下の細かい数字は見ないで大丈夫です。

充分ぴったりテンポ60でカウント出来てるなと思ったら、そのままカウントし続けながら時計から目をそらして2拍だけ自分でやってみます。

その後、時計に目を戻してカウントが秒針とぴったり合っているかどうか確かめてみましょう。

どうでしたか?

まったくズレずにカウントが出来ていたら、おめでとうございます!

次は8拍眺めながらカウントした後一人で4拍トライしてみましょう。

また時計に目を戻して確認し、もし4拍も大丈夫だったら6拍にチャレンジ。

6拍が出来たら次は8拍。

8拍できたら、今度はその8拍を1セットで

時計を見ながら→見ないで→見ながら→見ないで

と何セットが繰り返してみましょう。

電車の中は色々雑音があったり動いてるものからもリズムを感じるので結構難しいかもしれません。

雑音のない静かな環境で取り組むのが理想ではありますが、コツはただ数字を数えるよりも何かテンポ60か120の曲を頭の中で歌いながら行うことです。

慣れてきたらその曲の脳内再生は停止してカウントだけでやってみましょう。

ふざけているようですが、演奏中に無意識にテンポが走ったり遅れたりするという方にはなかなか良い練習になるはずです。

満員電車で誰かのお尻付近に手がある時はチカンに間違われないよう、まばたきか何か別のカウント方法でやってくださいね!笑

はじめはなかなか出来ないのが当たり前なので、めげずにぜひ何度もチャレンジしてみてくださいね!