高音に跳躍するときなどつい左肩を上げてしまう動作、クラリネットやサックス奏者にあるあるな光景です。

しかし「肩を上げるな」という指示は、身体の構造上吹きにくくなってしまう面もある言葉なのです。

今回は肩を上げる動作について考えてみましょう。

肩を上げる動き

ここで言う肩を上げる動きというのは、呼吸のために可動する肋骨を邪魔しないための動きとして全身のバランス変化と共に肩も動く、ということではなくここで言うのはあえて持ち上げる謎の動きのこと。

なんだか音楽を歌っているような、酔いしれているような、場面によってはかっこいい動きに見えるかもしれません。

アレクサンダーテクニークの教師養成クラスで、とても多くの奏者がこの動きを無意識にやっているのできっと何かしら必要な動きだろう、でもそれは何なのだろう?

という話題になったことがありました。

全ての動作には何らかの肯定的な意図があるもの。

この動作についても、実際に演奏動作として何かしら効果があると思っているからプロアマ問わず多くの奏者がやっているのでしょうから。

肩を上げたくなるのはなぜ?

吹いてみるとわかりますが、わたしたちクラリネットやサックスの奏者が高音への跳躍をするときには、アンブシュアや息だけでなく楽器の角度やリードの接触圧力も変化させています。

とはいっても外から見て誰にでもわかるような大きな動きではなく、ごくごく微細な範囲のものですが。

この微細なレベルの動きのひとつにリードへの圧力を減らして振動しやすくする、ということも含まれています。

そしてそれを効率的にするのは左手の親指で管体を上の歯に向かって押しつける動き。

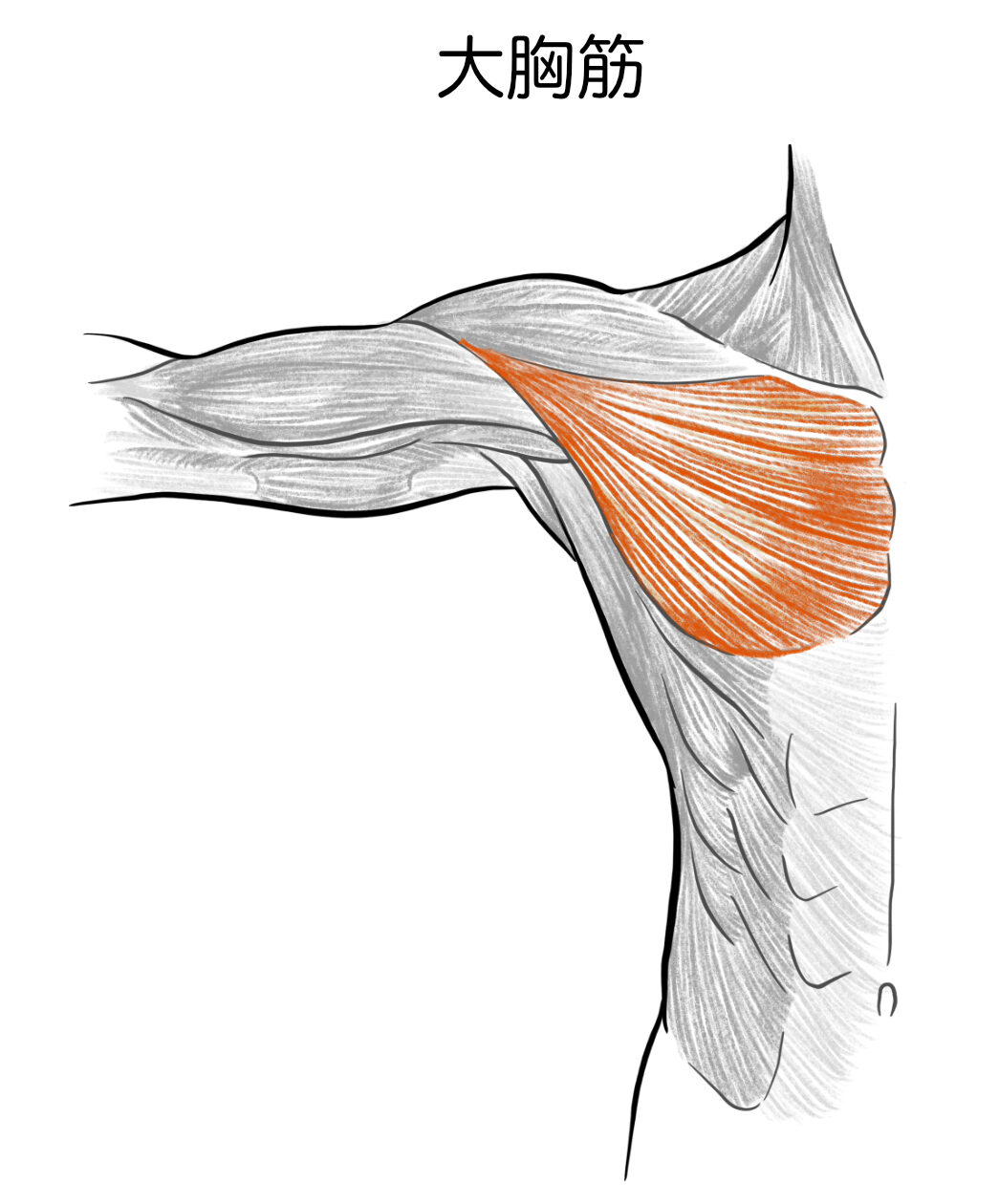

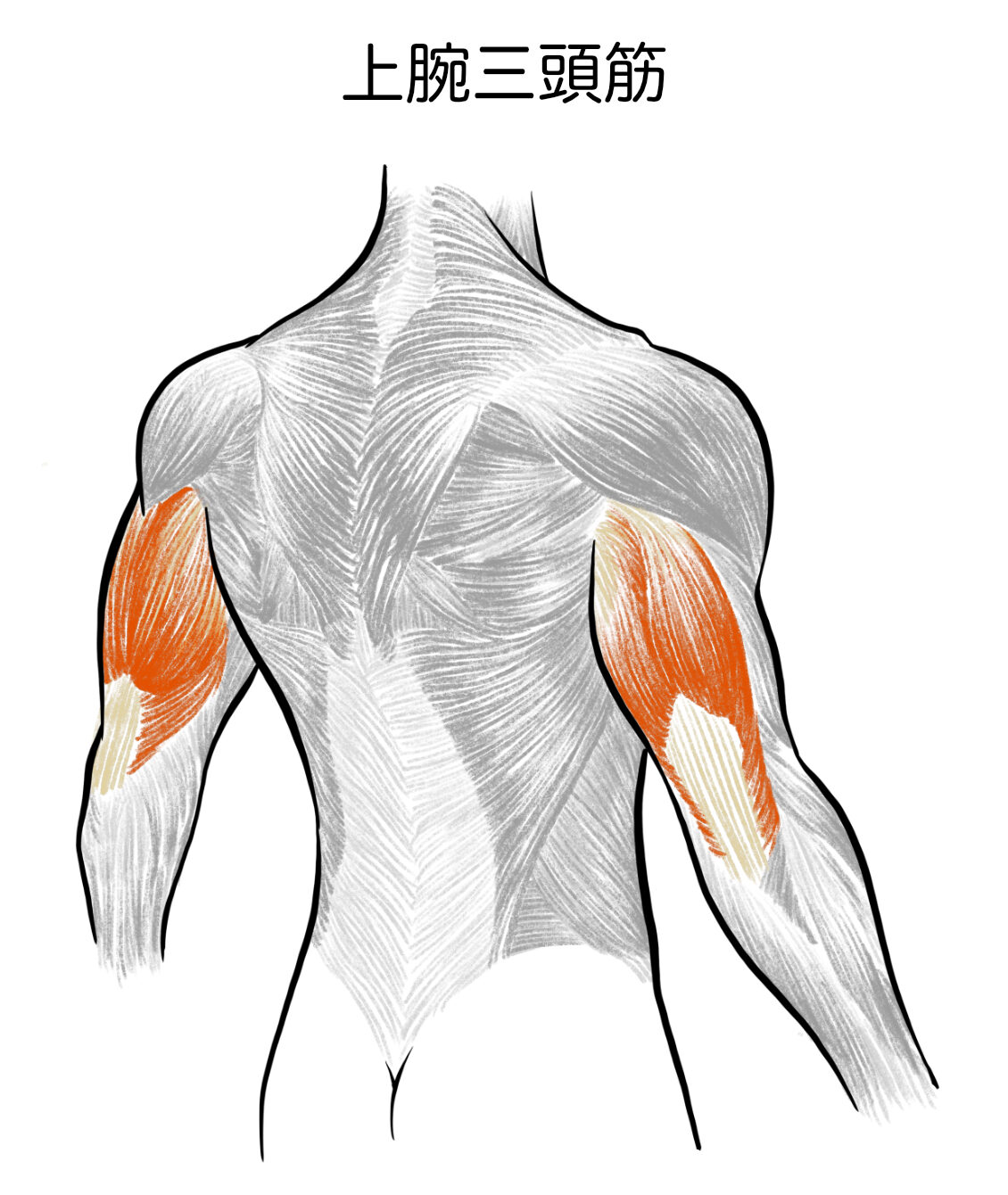

筋肉としては大胸筋と上腕三頭筋あたりの働きが必要です。

ただし大胸筋と上腕三頭筋は腕の大きな動きを引き起こす強力な筋肉なので1ミリより小さい繊細な動きのコントロールをするのは不慣れな面も。

だからこそ!

シングルリード奏者はそのリードをフリーにするためのマウスピースの押し上げを、直接的に大胸筋や上腕三頭筋でなく肩から腕を引っ張り上げることで、間接的に引き起こそうとしがちなのかもしれません。

多分これはクラリネット奏者である筆者がやってみた感覚からしても正解。

もしかしたらこれは微細なコントロールを行うことに適したどこか別の筋肉で、より精密な微調整をしたいという欲求があるということなのでしょう。

肩を上げると息は浅くなり指は動きにくくなる

ところがこの肩で微細な圧力をコントロールするというのは、とても疲れる上にブレスや指回りに悪影響が出ることも。

意味があってやっていることなのに、ではどうしたらいいのでしょうか。

そもそも人体はより軸に近い筋肉が力を使うことに向いていて、末端に近づくほど細かい動きに向いています。

構造的に考えるなら、腕よりも細かい動きに向いているのは型ではなく手指のはず。

それなのに肩を使いたくなるのは、身体の構造を勘違いしている証拠です。

日常動作としては、大胸筋や上腕三頭筋など大きな筋肉は大きな動きを引き起こすことが多いので、わたしたちはその感覚に慣れています。

「だから微細な動きのコントロールは苦手なのではないか?」

と思っているのが、肩を持ち上げて間接的にリードへの圧力を減らそうとする理由の一つ。

でも実際のところ本当に腕は微細なコントロールは苦手なのでしょうか。

肩を上げなきゃ跳躍はできないの?

腕のコントロールの精度がどれくらいなのか、試しに自分の手のひらを反対の手の親指で軽く押してみましょう。

もしかしてごはん粒のような小さくて脆いものを手のひらに持っていたら、ギュッと潰すことはもちろん出来ますよね。

そしてごはん粒を潰さないように、そっと押さえることも出来ます。

さらにごはん粒が半分くらい潰れるような圧力変化は作れるでしょうか。

出来ますよね。

(もしも指先でやったらこの実験は無意味ですよ。腕を使ってやってみましょう)

腕に関わる大きな筋肉でも、こんなに微細なコントロールができるのです。

では高音でリードが振動しやすくなるために、圧迫を減らす管体の押し上げは腕の力で出来るでしょうか。

もちろん出来ます。

それどころか肩から腕全体を引っ張り上げるときより精度の高いコントロールが出来るはず。

そうなのです。

わたしたちは「腕でやったらやり過ぎになるかも」と思い込んでいたけれど、そんなことはないのです。

跳躍を成功させるために肩周りを引き込んで窮屈にして、呼吸や指回りが不自由になる必要はないのです。

身体の仕組みを知らないと苦労する

もっと自分の身体について知っていたらより効率的な選択が出来ていたはず。

これは身体について勘違いがあったから苦労していたというパターンでしょう。

より良い選択肢があることに気がつくと、コントロールの精度は上がるし、疲れにくくなるし、指回りも良くなるし良い事ずくめです。

「この動きは合理的でないからやってはダメ」と決めつけるのではなく、どんな良い意図があって引き起こされたことなのかを考えられるのは、アレクサンダーテクニークの良いところだなと思います。

興味深いのでぜひ音を出しながら変化を試してみてくださいね!