これまでにたくさんの楽器演奏や本番の経験をしてきたからこそ、いわゆる「楽器の練習」だけでは限界を感じている大人奏者は多いはず。

そんな方はソルフェージュをきちんと学ぶことで突破口が見えてくることがあります。

演奏の基礎として音大では必修科目となっているソルフェージュ、アマチュアで活動していく中でも助けになることがたくさんあります。

今回はそんな大人のための耳のトレーニングについて見ていきましょう。

もくじ

耳が良いってどういうこと?

良い耳の条件

「耳が良い」

「耳の良さが大事」

よく聞く言葉ですが具体的には何がどんな状態になると「耳が良い」と言えるのでしょうか?

漠然とした言葉ですが、私たちは普段あまりにも多く出会うので自然に受け取ってしまいがちです。

でも、「良い耳を目指すために何をしたらいいのか、どんな状態を目指したらいいのかもよくわからない・・」というケースも少なくはないでしょう。

解釈は色々かもしれませんが、音楽においての耳の良さは大まかに

・音の変化や違いを聴き取れること

・変化や違いが理想に近づいたのか遠ざかったのか判断できること

この2つだと言って差し支えないでしょう。

どんな小さな音が感知出来るか、というのは音楽的な耳とは関係ないことは明らか。

楽音は前後との比較や、周りとの比較などで特徴付けられます。

どんなに大きい音でも周りがうるさい状況なら「大きい音」とは言えませんし、そんなに激しい大音量じゃなくても静かな場面で突然一段階大きな音が聴こえたら印象的に感じられます。

音色も知っている種類の中で考えると透明だとか丸いとか感じますが、比較対象が何もなければ何とも判断のしようがありません。

音の運び方や歌い方もそうでしょう。

その比較をどんな精度で出来るか、というのが変化や違いを感じるということです。

変化や違いがわからないというのは聴力の問題ではなく

・注意する気や興味がないこと

・着目するポイントを知らないこと

というこの2つのどちらか、または両方の原因があると言えます。

興味がない場合は他人からはどうしようもありませんが、着目するポイントを知ることができたらどうでしょうか。

たいていの場合はそれまでスルーしていた音の変化が聴こえるようになります。

・どこが変わるかもしれないのか

・どんな風に変わる可能性があるか

そんなことを前もって予測して耳を澄ますと、受け取れる情報が格段に増えます。

これはそもそも聞こえてはいたのです。

そこに意味があることを知らなかったから、情報として認識してなかったというだけのこと。

つまり耳には入っていても「どうでもいい気にしなくていい情報だ」と解釈されてたことが原因です。

情報を何でもかんでも意味を持って認識していたら、わたしたちは頭がパンクしてしまいますからこれは自然な機能です。

そして一旦意味があると認識したら、音楽に用がある限りもうどうでもいい扱いをすることはありません。

音の良し悪しの判断

次に良い耳と言われる要素の二つ目、

「変化や違いが理想に近づいたのか遠ざかったのかを判断できること」

これについて考えてみましょう。

誰かと会話していて、相手の声色やテンションなど何かが変化したことがわかったらどう感じるでしょうか。

「怒りが静まってきたかな?よかった!」

「機嫌が悪くなっている様子はないな、脈アリかも」

そんな風にわたしたちは変化を受け取ると、無意識にそれにどんな意味があるかを考えています。

そして相手の反応が望ましいものであるかどうかによって、その後の対応を変えたりしているはず。

楽器演奏でも同じです。

音の変化が持つ意味は、ニュアンスや表現に関わるものだけではありません。

・その場での奏法が適しているのかどうか

・セッティングに問題がないかどうか

そういった情報も音の変化からキャッチすることができます。

今の奏法をそのまま続けるのか、別の方法に変える必要があるのか。

それを選択するためには、起きた変化が望みに近づいているのか離れているのかを判断できなければなりません。

もちろん音楽的な変化が起きた時にも気付く必要があります。

「前回と比べて盛り上がりのタイミングが急だぞ。行き過ぎないようこの後を調節しよう」

「いつもより残響が長いから語尾を短く打点をはっきり目に出した方がいいな」

そんな風にキャッチした情報からその後の演奏について考えることもあるでしょう。

望ましい方向に近づいたのか遠ざったのか、それが判断できないと調整のしようがありません。

そんな変化の良し悪しを判断するために必要なのは、理想の状態を知っていること。

目指すべき理想があるからこそ、小さな変化がポジティブなものなのかネガティブなものなのかを判断できるのです。

そして理想の状態を知るために必要なのは、たくさんの良いものに触れた経験です。

自分の音しか聴いたことのない人は、名プレーヤーの極上の音を目指そうと思えるわけがありません。

だからこそ、楽器講師やトレーナーは口酸っぱく「生演奏を聴きましょう」と言うのです。

これは自分のコンサートのチケットを売りたいからではありません。

良いものに触れる経験は、お金で測れない価値があります。

たくさんの良いものに触れて、目指すべきものを明確にする。

それが聴く力の一要素である音楽的な判断力を養ってくれますよ!

個人的趣味と普遍的価値の区別

たくさんの良いサンプルに触れた経験があっても、個人的な趣味と普遍的な価値の区別ができないケースも実は少なくありません。

専門的に演奏を探究していく中では、

趣味に合う=価値がある

という判断基準しか持っていなければ、独りよがりで客観性に欠けた演奏になってしまいます。

演奏表現を洗練させていきたければ、自分の気分にマッチするものだけではなく、普遍的な価値があるものにたくさん触れる必要があります。

音楽は民族によって、地域によって、何を良いと感じるかが違っています。

受けた教育や取り巻く文化によって、受け取った情報の解釈が変わるのです。

・語尾まできちんと言い切るのが当然の文化

・曖昧であることに美しさを感じる文化

・透き通った響きを美しいとする文化

・響きの濁りをオシャレと捉える文化

同じ情報でも文化によって様々な解釈があるのです。

その文化の中で特定の情報の解釈ができるのは、才能や突然変異ではありません。

情報に意味付けをされる機会に出会ったことがあるから解釈できるのです。

「こんな音はいい音だよ」

と教わったことがあるとか、

「この歌い方は気持ち悪いね」

と誰かが言うのを耳にしたことがあるなど。

そういう価値基準を作られる経験をたくさんしていくと、音を聴いてそれが自分の目指すものと方向性を同じくするのか違うのかを判断できるようになっていきます。

音楽的に向上したいと願うのであれば、個人的な意見を離れて知っておくべき価値観を共有してくれる人を見つけることは大切です。

信頼できる先生や先輩奏者など、価値観を育ててくれる人と出会える場所にはどんどん行ってみましょう!

もしかしたら今あなたが好きだと感じるものとは別の、規範となるような演奏に出会うことができるかもしれませんよ。

耳が悪くなる瞬間

人によって程度の差は当然あるでしょうが、耳の精度は心の状態と密接に関連しているものです。

忙しかったり睡眠不足だったりストレスがあったりすると耳の聞こえが悪くなるケースはとても多いです。

それは聴力検査で測るような音量のことではなく、細かい音が聴き取れなかったり調がズレて感じられたりという面の話。

筆者がそれをすごく実感したのが音大の大学院を終えてからのソルフェージュのレッスンに毎週通っていた当時。

早朝からのリハーサルや本番、合間に家族の介護をしに一旦帰宅して、自分の練習をしてから深夜まで打ち合わせ、そんなバタバタなスケジュールが続いていたときや、「こんな基礎的なレッスンなんてやって一体何になるんだろう」と疑問や不信感を持ったとき。

いつもならinCで聴こえているピアノの音がどうしてもinBで聴こえたり、装飾の入っている音形なのにその装飾が付いていないかのように感じられたりしたのです。

そんなときは耳を澄まして聴く準備が出来ていないわけなので、いくら同じことをやっても無駄。

一旦帰って休んだり眠ったりすると耳の具合も回復します。

そしてそれはレッスンのときだけではなく、いつでも微細なレベルで起きていることでもあります。

「他のことが気になったり疲れていたりしているだけで、ずいぶん影響があるものだな」

「気がかりや緊張を抱えているような場合のメンタル面のコントロールが、アンサンブルをする上でかなり大切な要素になるのかも」

そんな風に思ったのでした。

そう聞くと「自分は趣味だからそんな精度は必要ないし関係ない」と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ですが音程やリズムやニュアンスを聴き合うことは、アンサンブルをする人なら誰にでも相応のレベルで必要になるもの。

耳の精度とメンタル面の関係を気にしてみるのも役に立つかもしれませんよ。

音程を合わせたい

音程が合わなくて焦るときに

「正しい音を出さなければ」「音程を合わせなきゃ!」とは思うけれど、焦れば焦るほどますます合わない・・・そんなことを経験したことはありますか?

音程については理論的に第3音をどうこうして、などよく言われるでしょう。

でもそれって知ってたからって、別に音程を合わせることが容易になったりはしません。

逆に知らなくてもぴったり合わせることのできる人もいます。

これはよく訓練された耳があるかどうかの違いでもありますが、それだけではないのです。

というのは「合わない!正しい音程はどれ!」と思って焦っているときには、周りの音や自分の音をよく聴いてモニタリングする作業よりも、心の中で自分を焦らせて煽るという作業をしているケースがあるから。

どういうことでしょう。

焦って合わせようとしてるときについつい考えがちなことってどんなことですか?

「音程悪いって思われる」

「耳が悪いのがバレるのでは」

「ヘタクソだと思われる」

そんな心配をしていたら、集中して周りの音を聴くのは難しいですよね。

そういう心配をしているときには「周りの音と自分の音がどうなってるか集中して聴く」という意図が抜けて「上げた方がいい?それとも下げる?どっち?!」なんて○×クイズに答えるみたいな考え方をしてはいないでしょうか。

それでは正解はわからないし、テキトウに上げ下げした音程が合ったのかまだズレているのかをモニタリングする耳の精度も落ちてしまうのです。

耳の精度は心理状態にとても影響を受けやすいものですから。

他のことを考えながら細かいところまで聴き取るのは至難の技です。

そして「合わせなきゃ!」という思考は「合わせるために今の自分にできることをする」という思考とは違います。

合わせたければ「合わせなきゃ!」ではなく具体的に何をどうするのかを考える必要がありますからね。

音程が合わなくて焦るときには本当に合わせるための手順を考えているだろうか、そんなことを振り返ってみるのも良いかもしれませんよ!

「合わせよう」と思うより合わせられる方法

アンサンブルをしていて注意して合わせようと気を遣っているのになぜか上手くいかない。

そんなことってありませんか?

もしかして、合わない原因は「合わせよう」と思ってるからかもしれません。

では反対に「合わせない」と思えば合うという屁理屈ではなく、具体的に考えてみましょう。

合わせようと思った時に心にあるのは、合わせたい対象の人が

・どんな音程で吹くか

・どんな身体の動きをしているか

そんなことではないでしょうか。

そこに注意を払うのはもちろん大切なことです。

とはいえ。

「合わせよう」で頭がいっぱいになってるときに、音楽の流れや盛り上がり方は気にしているでしょうか。

1stやトップを吹いている、あなたが合わせたい対象の相手は、音楽の流れを見ていてそこに乗ろうとしているのではないでしょうか。

きっと別の誰かの様子をじっとうかがって真似してるわけじゃありませんよね。

それならあなたも合わせる相手だけでなく、合わせたい相手が見ているものを一緒に見てみたらどうでしょう。

音楽の流れを考えずただ単純に「合わせよう」としか思っていないと、実はぜんぜん合わないのです。

合わせたい相手が見ているものに注意を払うと気付くことも多いものですよ!

ユニゾン以外を合わせる練習

フレーズの中で何か一音だけ音程が変だなという時、何を基準に合わせていますか?

音程のいい悪いは縦横の周囲との関係性の中で見えるものです。

ハーモニーディレクターやチューナーで合わせても神経質になるだけであまり意味がありませんね。

そういう時にチューナーでどれくらいどういう傾向になっているのか確認してみるのは普通によくやることだと思います。

では、確認できて微調整してもう一度音を出してみる時、何を頼りにしているでしょうか。

チューナーのメーターで真ん中、というのではなく演奏中に使えるアイデアで合わせたいですね。

例えば基準となる音がユニゾンで他のパートにあればそこに寄せるというのもいいでしょう。

先生がその時だけ基準音を出してそれに寄せてみるのもありかもしれません。

ただし、演奏中に基準とするのがユニゾンだけだとちょっと心配ですね。

もう一度言いますが、音程のいい悪いは縦横の周囲との関係性の中で見えるものです。

ベースの音や他の声部の音に対してどれくらいだとぴったりになるのかを練習するには、前後関係やユニゾンだけでなくオクターブや5度や4度、できるなら3度などに合わせることも必要です。

よくハーモニーディレクターでその音程を鳴らしてみる練習を見かけますが、正しい音程を先生が出して生徒はそれにユニゾンでつける、という練習だけだとなぜその高さがちょうどいいのか自分で判断して調整する練習にはなりません。

基準のユニゾンがなくなった途端にハーモニーが崩れたりするのは、自分でぴったりなポイントが探せないからです。

ソロ曲の練習でも、気になる音そのものと同じ高さの音ではなく、その時に鳴っている和声のバスを鳴らして、その中でどうフレーズを演奏するかを耳を使いながら吹いてみましょう。

そうすると気持ちいい音程とそうでない音程、またどうやってそのコントロールをすればいいかが演奏に使える形で理解できます。

ユニゾン以外の音から音程をとる練習、取り入れてみてくださいね!

音程トレーニングのゴール

音程トレーニングには色々な方法や目的があります。

例えば目的としては

・誰かと同時に音を鳴らすことに慣れる

・ピッチの良いポイントを探すスキルを磨く

・ハーモニーの色合い変化を学ぶ

・音量バランスの作り方を知る

などなど他にもたくさんあるでしょう。

方法としては

・曲の中から合わないところを抜き出す

・ハーモニートレーニングの教則本を使う

・専門のトレーナーを呼んで言われた通りに吹く

などは多いかもしれません。

もちろんこれらの選択肢もありですが、もう一歩進んで目的と方法を自分自身で考えてみましょう。

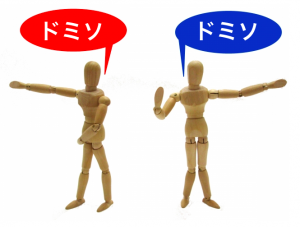

例えば一言で和音と言っても、曲の流れの中でどんな役割りなのかによって出したい雰囲気やニュアンスは変わるでしょう。

例えばC-durのドミソとF-durのドミソは構成音は同じでも役割りは全く反対です。

C-durのドミソなら主和音なので落ち着いた感じとか行き着いたホッとした感じになる和音ですが、F-durのドミソは属和音なので落ち着きに向かいたいエネルギーを持った盛り上がりの和音です。

演奏をする上でこういうことを考えずに、ただ単に「濁りがなければOK!」というわけにはいかないでしょう。

「ここはどんな場面だからこんな表情にしたいよね」

「そのためにこの和音はこんな響きになるように合わせてみよう」

「響きの軸としてはこのパートを基準にしてみよう」

そういう風に考えることも必要です。

そんなこんな色々な要素を考慮に入れながらハーモニーを合わせてみると、つまらない音程トレーニングがものすごく頭を使う面白い練習に変わってくるものですよ。

あなたが普段アンサンブルや楽団の仲間と一緒に行うときは、どんなことを目指して音程トレーニングをしていますか?

響きが合わないピッチ以外の要因

ハーモニー練習では合うのに

ロングトーンで吹いたときにはちゃんとキレイに合っているのに曲の中になるとなぜかガタガタ・・・

これ、実は起こるべくして起こっているのです。

どういうことかというと、和音をひとつだけ取り出して無表情なロングトーンで鳴らすときの吹き方と、曲の中で役割りを持った音として表情を付けて鳴らすときの吹き方は全く違うから。

興奮した場面のfffでcon fuocoなとき、身体にも音にも力が入っていたりアンブシュアを工夫していたり、表情のための音色作りに様々なコントロールをしています。

そういうときには音程や含まれる倍音だって変化しているもの。

それなのに、そういう表情や曲の中での役割りを無視して和音一つだけを取り出して合わせても、曲の中の吹き方とは違います。

和音合わせを終えて曲に戻った時に、合わせた時とは諸々の条件が変わってしまうのは自然なことでしょう。

もちろん曲の中でのコントロールの目安としてハーモニー合わせをするのは役に立つことです。

そのハーモニー合わせのトレーニングで傾向を把握したら、曲の中では耳を使ってお互いに微調整しあう必要があります。

チューナーで合わせて「ここは何セント低くしたいからアンブシュアをこれくらい緩めて」などと決めてしまって耳を使わないでいると、いくらハーモニートレーニングを行ってもさっぱり合うようにはなりません。

また反対にハーモニーが濁らないことを最優先にして、表情や音色の変化がない無表情な演奏になるというのも本末転倒でしょう。

タテヨコを揃えるためでなく、本当は音楽のためにお互いに聴き合ってアンサンブルを整えたいのではないでしょうか。

音程を合わせるトレーニングをするときにはぜひ考えてみてくださいね。

違和感はあるけれど原因がわからない

「音程も和音も合っているのになんだか響きの濁った感じがする、チューナーで調べてみてもそんなにおかしなことにはなっていないはずなのに・・」

団員だけで自主的に練習をする時、なんとなくしっくり来ないけれど何が変なのかいまいちハッキリわからない・・そんなことってありませんか?

それはもしかしたらバランスのせいかもしれません。

和音の中にはしっかり鳴っていて周りを支えてほしい音と、支えにそっと乗るだけにしたい音、支え役とそっと乗る役のクッションになるつなぎ役、様々な役割があります。

それは和声学的なことだけではなく、楽器の組み合わせや、会場で響きやすい音域なども考慮に入れたバランスのこと。

たとえば。

フルートとオーボエだけの高音楽器アンサンブルは何だか響きが収まりにくい感じもしますが、ファゴットが入ったら途端に全体のまとまりが良くなったりしますよね。

またコントラバスが細かい技巧的な動きをしている場面よりも、長い音で伸ばされているときの方が全体の響きに落ち着き感があります。

・どのパートを大きめに出すのか

・際立たせたいのはどの動きか

場面や狙いによって違いますが、アンサンブルを作るにはそんなことも考えたいものです。

そのためにまずは良いバランスのものをたくさん聴いて違いを知ること。

そうではないものを聴いたら違和感を感じられるくらい、たくさんのサンプルを聴いた経験を蓄積するのが第一歩です。

さらにどこに着目して何を聴くのか、それを学ぶのがソルフェージュ。

「なんか変」の何がどう変なのかわかるようになったら、すいぶん聴こえる世界が変わるものですよ!

バランスを聴く耳の作り方

バランスを聴く耳を育てるためには、良いバランスの演奏にたくさん触れること。

もう少し具体的には、同じ作品の違う奏者の演奏をたくさん聴き比べてみるのがとても役に立ちます。

その他に、和声学を学ぶという方法も考えられます。

音大などである和声学の授業では、

・和音の中の特定の音が重なってはいけない

・連続して同じ方向に動いてはいけない音程がある

など面倒な規則を知っていくものだと思われがちかもしれません。

でもこの規則というのは、ただの試験のためや嫌がらせで存在するものではないのです。

たくさんの作品の中から、響きがクリアに聴こえたり和声の変化が分かりやすかったりというものの共通点をまとめたら、結果的にそういう仕掛けになっていたということなのです。

つまり規則を守ると和音がキレイにバランス良く聴こえるということ。

重複してはいけない音は、実際に重複しているとコード的には間違っていなくてもバランスが悪いので和音に濁りが出てきます。

連続して動いてはいけない音程は、規則を破って連続的に動くとその声部だけがすごく強調されて浮き出て聴こえるので、全体をバランスよく聴きたいときには逆効果。

反対にその声部だけ浮き立たせて強調したいときには、わざと連続する音程を使ったりします。

そういう風にバランスよく響かせるための音の配置を知る。

そして規則を守ったときの響きとそうでないときの響きを実際に聴いて体験すると、耳を精密に作っていくことができます。

「規則なんてくそくらえ!」

という響きばかり聴いていれば、そういう耳が育ちません。

それではバランスの崩れによってガシャッとしたり濁ってることに気付かない鈍感な耳になってしまいます。

指揮者やトレーナーの言う通りにバランスを取るだけでなく、自分の耳でバランスを聴けるようになると楽しいですよ!

自分の音が自分の耳をダメにする

偉大な作曲家がどんなにキレイな響きになるよう工夫して書いた楽譜でも、奏者が無神経で何も考えない音を出していては良いバランスにはなりません。

そんな無神経なハーモニーを鳴らしてしまうのには原因があります。

その一つが、日頃の基礎練習や基礎合奏のときに、何の意図もない無神経な音を出してガシャッとした響きばかりをたくさん聴いているということ。

バランスの崩れた響きに慣れきってしまえば、濁りがわからない鈍感な耳になってしまいます。

ただの伸ばしの一音だけでも

・ハーモニーの核になるのは誰なのか

・自分は誰の音に寄せるべきか

・全体の響きはどんな風にしたいか

そんなことを考えながら出している音なら、音程だけでなくバランスの違いによる濁りも聴こえるようになっていくもの。

音の些細な変化を感じ取れるように耳が自然に育っていくのです。

響きのバランスの違いが聴き分けられるかどうか、ということに才能は関係ありません。

どれだけ日頃たくさんの情報を音から得ようと耳を澄ましているかどうか次第です。

だからこそ、耳の出来た人は音出しのときに最初のたった一音をどんな風に出すかで相手のソルフェージュレベルがわかってしまいます。

コンクールのチューニング前など、審査員にはちゃんと聴かれていますよ。

自分で演奏する人は有名奏者や尊敬する先生の音よりも自分が出す音を聴く機会が多いのは当然です。

一番たくさん聴く音が無神経にとっちらかっていたら、どんな耳が育つか想像できますよね。

あなたはどんな音に影響された耳を持ちたいでしょうか。

まとめ

「違いはわかります。でもその意味はわかりません。」

これでは今立っている場所が目的地につながる道なのかそうでないのかが判断できません。

ストーリー展開を俯瞰することもできず、音の変化は単純な周波数や倍音などの変化としか感じられません。

せっかく変化を情報として得たのにその活かし方がわからなければ情報を得ていないのと同じこと。

宝の持ち腐れです。

・情報を受け取ること

・それを活かせること

これがいわゆる耳が良いということ。

そして「耳の良さ」は生まれつきや才能ではなく、身につけようとするかどうかが結果を左右します。

もし耳を良くしたいと思うなら、情報の受け取り方とその活かし方を学ぶことは何歳からでも誰にでもできますよ。