「目の前のフレーズや音楽に集中して演奏したい!」

そう思っているはずなのになぜかスワブの置き位置が無性に気になったり、

「さっき間違えたところをどうやって練習しようか」という今でなくて良いことをつい考えてしまったり、

目立つフレーズを吹いているその瞬間こそ、変な思考が頭をよぎることってないでしょうか。

この記事の筆者であるクラリネット奏者の有吉尚子が大学院一年生の年度末試験で体験をした興味深いエピソードをご紹介します。

練習しなかったら高得点だった実技試験

音大の実技試験のための準備といえば、数ヶ月前から進めて本番までには完全に自信を持って演奏できるようにしておくのが当たり前。

ところが当時、オーケストラやオペラなど学外での仕事が忙しかったわたしは全然試験のための練習が全然できていませんでした。

本番でも練習不足で、言ってしまえば初見のような状態なので、落ちないように楽譜にかじりついて吹いていました。(良い子はマネしちゃいけません)

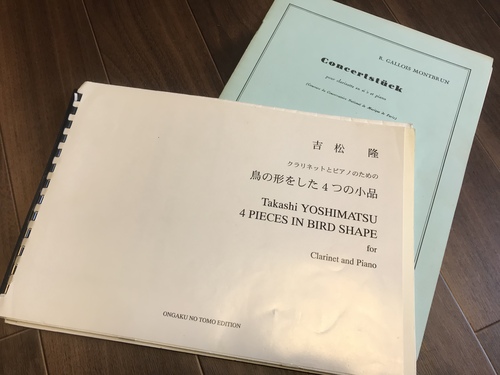

ガロワ=モンブラン作曲のコンチェルトシュトゥックと吉松隆さん作曲の鳥の形をした4つの小品、どちらも結構複雑な曲です。

ところがその本番はよく言う「ゾーンに入る」というような感覚でものすごく集中できて、これといったミスもなく勢いのある良い演奏になり、結果もかつてないほど高得点。

直前のレッスンでもまだ曲を仕上げてこないわたしにハラハラしていた師匠はもちろん、自分でもびっくりしました。

そしてその集中は何だったのかとても不思議でした。

慣れた曲は間違える

思い返してみれば何度も吹いているモーツァルトのコンチェルトは、心には余裕があるのにいつも何か変なミスをしてしまう。

「もしかしたら練習しないほうが集中できていいのでは?」

「かといって大事な本番で毎回そんなギャンブルをすることは出来ないし・・」

「でも本番を上手くいかせるという目的に確実に繋がるならありか?」

など、その後ずっと考えていました。

それでは間違えないために何かに集中すればいいならと「音を読む」「指の動きに気をつける」などの意図を持ち本番に臨むような実験も度々してみましたが、これはどうもイマイチ有効ではなく集中はさほど続きません。

「あの集中を再現するにはどうしたらいいんだろう?」

そんな疑問を抱えつつもそれなりに吹いていたある時、「音楽性って?」「歌うってなに?」「自分が演奏する意味ってある?」などドツボにハマっていきます。

これを考えたら間違えなくなった

勉強し直して調子を取り戻した今は、演奏中に考えたいのは指の具合とか音の並びではなく、《楽譜から見えてくる、表現されることを求めている何か》についてだと思うようになり、それから思考が迷わなくなりました。

集中が途切れそうになるのは演奏についての意図が不明確で楽譜をよく読み込めていないとき。

アドレナリンがたくさん出ていてパフォーマンスのためのエネルギーが高い状態なのに、それをどう使うかがはっきりしない「何かしたいけど何をしたらいいかわからない」ようなときにも変な思考が横から入ってきたりします。

つまり「音を読む」「指の動きに気をつける」という大した集中力を必要としない動作への意図では、使う「集中エネルギー」が余ってしまっていたのです。

ただ音を並べることはすでに問題なくできるのに、「音を並べる」と思っても集中できるわけがありませんよね。

もちろん人によって様々な段階や傾向があるでしょうから、この例が全てだということではありません。

ですが似たような傾向をお持ちの方は、練習と本番の思考について探究するヒントになるかもしれません。

それではせっかくなので、誰でも試せる集中についての簡単な実験をご紹介します。

集中できるかやってみましょう!

たくさん練習したはずの本番のときや、合奏でソロを吹く時になぜか余計なことを考える。

それがどうして起こるのか実験してみます。

まず実験として簡単なフレーズを吹いてみましょう。

普通に吹いてみると、簡単な楽譜なのでどうということはないと思います。

では大きなホールでたくさんのお客さんに注目されているとイメージしながらもう一度吹いてみましょう。

何がどう違ったでしょうか。

きっと何気なく吹くときとは音質も歌い方も違うでしょう。

では次に、同じようにたくさんのお客さんの注目を浴びながら、和声の色合いの変化を感じつつ音の高さによる抑揚をつけて、跳躍の距離によるアゴーギクもつけながら吹いてみましょう。

どうですか?

意外にも結構集中できたのではないでしょうか。

それではもう一つ、さっきまでと同じようにたくさんのお客さんの前で、のっぺらぼうに何の表情もなく淡々と音を並べるだけ、と思って吹いてみましょう。

どうでしょうか。

何もせずに演奏するときは頭の中に色々な思考が出てきて集中できなかったのではないでしょうか。

興味深いですね。

何が起きていたかというと

これは意識を向けるものが何かをはっきりさせているときとそうでないときの違いです。

「たくさんのお客さんの前で吹く」というのは意図が不明確です。

それはいつも通りの練習室で一人で音を出しているときと何を変えるのかが不明確だから。

「和声や抑揚やアゴーギクを考えつつ吹く」と思うと、意識をどこに向けるかが明確になります。

「のっぺらぼうに吹く」というのは何も意図がないので、これもまた集中する対象がありません。

ということで本番のときに変なことを考えてしまったり集中できないというのは、事前に何に意識を向けるかが不明確な時に起こるのではないか、という気づきのシェアでした。

参考にしていただけたら幸いです。