楽典を一緒に読んでみましょう!のシリーズを続けましょう。

解説付きで問題を解いたり、この本に載ってることよりさらに詳しく知りたい方はベーシック講座の楽典クラスへご参加下さいね。

楽典の本を購入したい方はこちらからどうぞ。

さて、今回はp.87の「複音程」の項目から見ていきましょう。

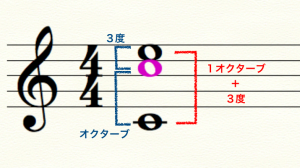

複音程というのは本で解説されている通りオクターブ以上の音程のことです。

「1オクターブと何度」という言い方もするし、ドレミファソラシドレミで10度、という数え方もします。

普通はオクターブ以内の単音程プラス何オクターブか、という風に考えるとわかりやすいでしょう。

そして次のページp.88に書いてあるとおり、長短増減などの音程の種類はオクターブ以内の音程の種類と同じと考えられます。

それはどちらかをオクターブずらして単音程にしたときに、響きの聴こえ方が同じように感じられるから。

数えられるようになっておくと便利なので数える練習として問題6をやっておきましょう。

数えられなければどの音とどの音が何度の関係かいちいち覚えないとわからず、この後ついていくときに大変面倒くさいです。

ぜひここで慣れてしまいましょう。

その次p.89の「音程の転回」は譜例15にある通り、音の高さの違う2つの音をオクターブ変えたりしてひっくり返すことです。

ひっくり返しても鳴ってる響きの種類は同じなので、長短系か完全系かは変わらない、と書いてあります。

これも概念がわかっていて数えることができるなら別段覚えなくていいことなので、解説を読みながら例題1、2と問題7もやってしまいましょう。

p.90の「協和音程と不協和音程」のところはピアノかアンサンブルかアプリで実際にその音程を鳴らしてみると、どれくらい透き通っているのか濁って感じられるかがわかります。

これも覚えなくていいので聴こえ方の違いと完全系長短系の違いを体験してみると面白いですよ!

楽典の本を購入したい方はこちらからどうぞ

▼▼▼