音楽と言葉の関係について書かれた傳田文夫さんによる著書、「日本人はクラシック音楽をどう把握するか」によると、発音遅れやロングトーンのブレや語尾の曖昧さは生活習慣や言語の影響が大きいとのこと。

演奏を考える上で興味深いことが多かったので、かいつまんで簡単にご紹介します。

(表紙デザインは時期によって変わっているようです)

「日本人はクラシック音楽をどう把握するか」

傳田文夫著

芸術現代社より

高低と強弱のアクセント習慣

日本語には息でアクセントをつける発音というのがほとんどなく、日本語のイントネーションにあるアクセントは音程の高低によってつけられているそうです。

対して例として出されている英語はもちろん高低もありますが、強弱のアクセントがある、と。

言われてみると確かにその通り。

日本語の会話の中では、音の強弱ではなく高低でニュアンスを表現しているところがあります。

強弱のアクセントは息の圧力を使いはっきりした主張に感じられますし、はっきりした主張はあまり好まれないというのも日常会話を振り返ってみると納得できるところ。

やはりどちらかというと高低のアクセントは柔らかく感じられるので、こちらが多く使われているというのは頷けます。

演奏するときにも同じように、強弱を使って抑揚を表現するということはあまり考えられていないのかもしれません。

だからこそ、のっぺりとした棒読み演奏になってしまいがち、という傾向に繋がっているのかもしれませんね。

ロングトーンを揺らす母音の扱い

次に母音の扱い。

日本語では基本的に一つの子音に対して一つの母音がついています。(です、ます、の「す」は例外的に子音だけで発音しますが。)

子音はキツくならないように柔らかく発音し、その後の母音をとても重視して、その母音の具合で感情やニュアンスを表現しているのが日本語の習慣なのだとか。

これも「確かに!」と思わされます。

子音をはっきり発音するためには息のアクセントをつける必要があり、その息のアクセントをつける習慣があまりないわけですから。

よく歌い回し方で指摘されることの多い音程をまっすぐ保てない、というのはロングトーンの技術不足な場合だけでなく、まっすぐではない方が通じやすいというコミュニケーションの習慣も関係しているのかもしれません。

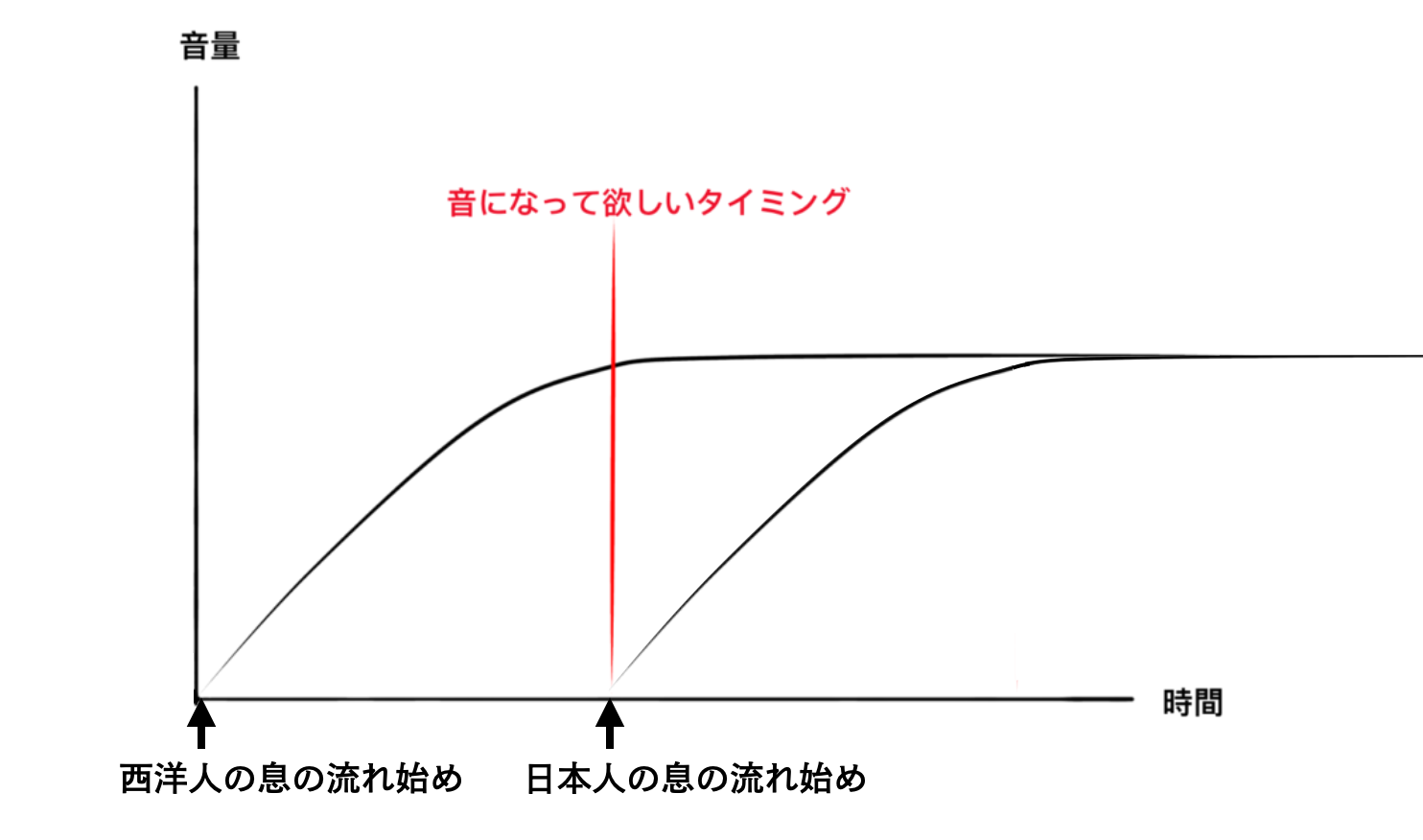

発音タイミングの遅さ

もうひとつのトピックは発音のタイミングについて。

ヨーロッパの言語は狙ったタイミングに子音が合うように、そのタイミングより早くから息を流し始めて発音の準備をします。

対して日本語では、狙ったタイミングから発音の準備をし始めるので、日本語の発音の核となる母音は狙ったタイミングから遅れて発音される、と。

これはまさに演奏でもよく見られる「後押し」の原因になることでしょう。

普段からこういう発音タイミングで会話や演奏をしていると気付きにくいものですが、改めて気をつけたいポイントです。

語尾の処理の曖昧さ

それから語尾の処理について。

はっきりモノを言い切らず、相手が察してくれるのを期待して語尾をにごす。

わたしたちはこういうコミュニケーションに慣れているために演奏時にも語尾が曖昧なままでも変な感じを受けずにいる、それに演奏者も聴く側も日本人ならなおさら違和感を感じにくい、とのこと。

フレーズの最後の切り方まで意識が行き届かない場合がよく見られるのは、こういう文化的な側面も関係していたのかもしれません。

音の立ち上がり速度

チューニングをするとき、オーケストラなら普通は442のAで合わせます。

この442という数字は周波数ですが一秒間に442回の振動が起こっているということです。

振動数は高音になると多くなり、低音になると少なくなります。具体的にはオクターブでちょうど倍になります。

442のAのオクターブ上の振動数は884、オクターブ下は221ということ。

この本によると、人間には振動が一回起こると音になって聞こえ始めるそうです。

一秒間に起こる振動数が少ないということは一回の振動が起きるのに時間がかかるということ。

反対に一秒間にたくさんの振動をするなら、その分一回の振動が起こるのは短い時間だということ。

これが低音と高音の立ち上がり速度の違いになるそうです。

わたしたちが低音が遅く立ち上がるように感じるのは、発音するために必要な息がたくさんだからとか、低い楽器の人はステージの後ろの方に座ってるからという理由だけではなく、物理的に音が発生する速度も関係していたのですね。

ということは、高音楽器と同じタイミングで低音楽器も発音したければやはりかなり早めに吹き込み始める必要があるということ。

また同じ理屈で1/4音とか1/3音など音程のズレがあったとすると、高音に行くにつれて振動数は増えていきたくさんぶつかるので、低音楽器に比べて高音楽器の方が激しいうねりを引き起こしているように聞こえるそうです。

同じだけのズレでも高音の方がシビアで耳障りに感じるのはそういう理由。

とすると、低音楽器奏者よりも高音楽器奏者の方が耳が悪いなんていうことではなく、同じ合い具合にするにはコントロールの精度がより必要ということですね。

バンド指導をする方は知っておきたいことですね!

まとめ

普段は何気なく会話でやりとりして改めて意識することは少ないですが、どれもなるほどと思わされることばかり。

色々なことが述べられてましたが総合的に見てみると、日本人に多く見られる傾向として「歌って!」という指示を受けると発音を遅らせて後押しをしつつ音程を動かす、ということによく表れている様子。

語尾の曖昧さについては、西洋音楽は語尾こそが結論というか色々展開してきた音楽作品の解決部分というか、とにかくとても大切な部分です。

消え入るように締めくくるのか、はっきり言い切るのか、誰かに受け渡すのか。

どうなるにしろ曖昧にいつの間にか終わっていた、なんてことはありえません。

処理が甘くなっていることに気が付きもしていないとしたら、恐ろしいことですね。

わたしたちは普段もっている習慣には気付きにくいものですが、日本人として西洋音楽をするには知っておいて損の無いことが他にもたくさん書いてありました。

興味があればぜひ読んでみてくださいな!

「日本人はクラシック音楽をどう把握するか」

傳田文夫著

芸術現代社より