今回はアナリーゼの話題。メロディーにどうやって抑揚をつけるかを楽譜から読み取る譜読みの仕方を実例を交えながらご紹介します。

メロディを読み解くアナリーゼ入門

まずはわかりやすくするためにメロディーを単旋律で考えてみましょう。

単旋律のメロディーの持つ要素といえば

・音程

・リズム

こんなところでしょうか。

その他に単旋律から和声を読み取ることなどもできますが、それは話が複雑になるのでひとまず置いておきます。

この音程とリズムの情報から、何となくの雰囲気だけでなく「この部分はこんな表現・ニュアンスで」ということを具体的に説明してみましょう。

自分で楽譜を読んで表現やニュアンスを選ぶには、まずはそこがどんな場面なのか、そしてなぜそう感じるのかをなんとなくでなく具体的に言葉にしてみることは役に立ちます。

たとえば音程の要素から考えると、隣の音に行くときよりも離れた音に行くときの方がエネルギーが必要です。

ドからレに進むときよりも、ドからソに進むときの方がエネルギーが感じられるのではないでしょうか。

エネルギーの違いは盛り上がり方の違いです。

ということはドからレに進む時よりも、ドからソに進む時の方が音量も上がるし吹き込むための準備もたくさん必要になるはず。

なぜそうなるのかが理屈としてわかっていたら他の作品でも同じ読み方をすれば良いのですから、こういう楽譜の見方のパターンを知っておくのは表現を考える上でとても助けになります。

まずはそういうところからスタートして、少しずつアナリーゼに慣れていくのはおすすめの取り組み方です。

盛り上げてよという隠れたメッセージ

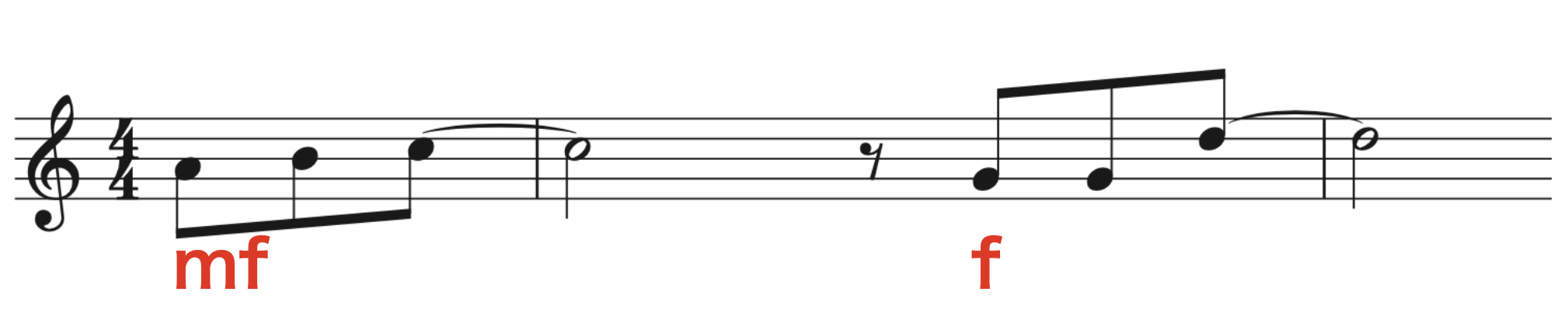

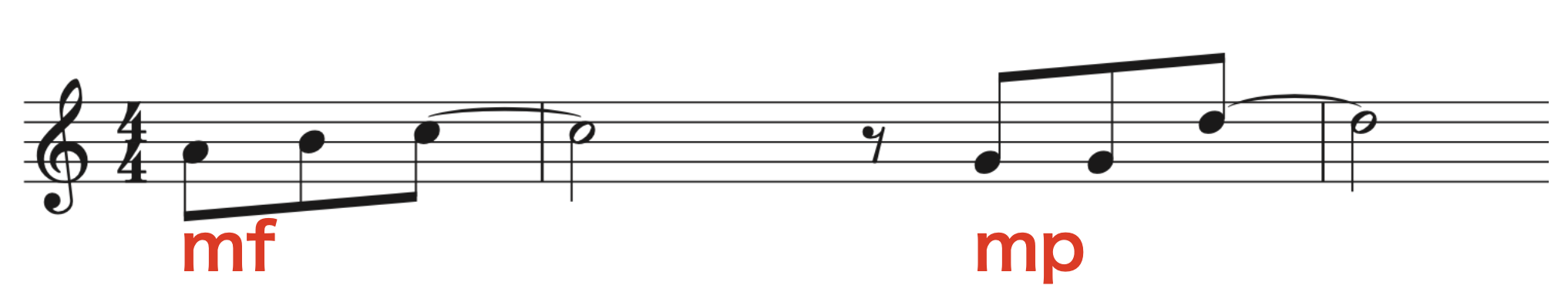

それでは具体例として、少し前に流行った「アナと雪の女王」のテーマ曲からのフレーズを取り上げてみましょう。

歌詞が「ありのーままのー」サビの部分。

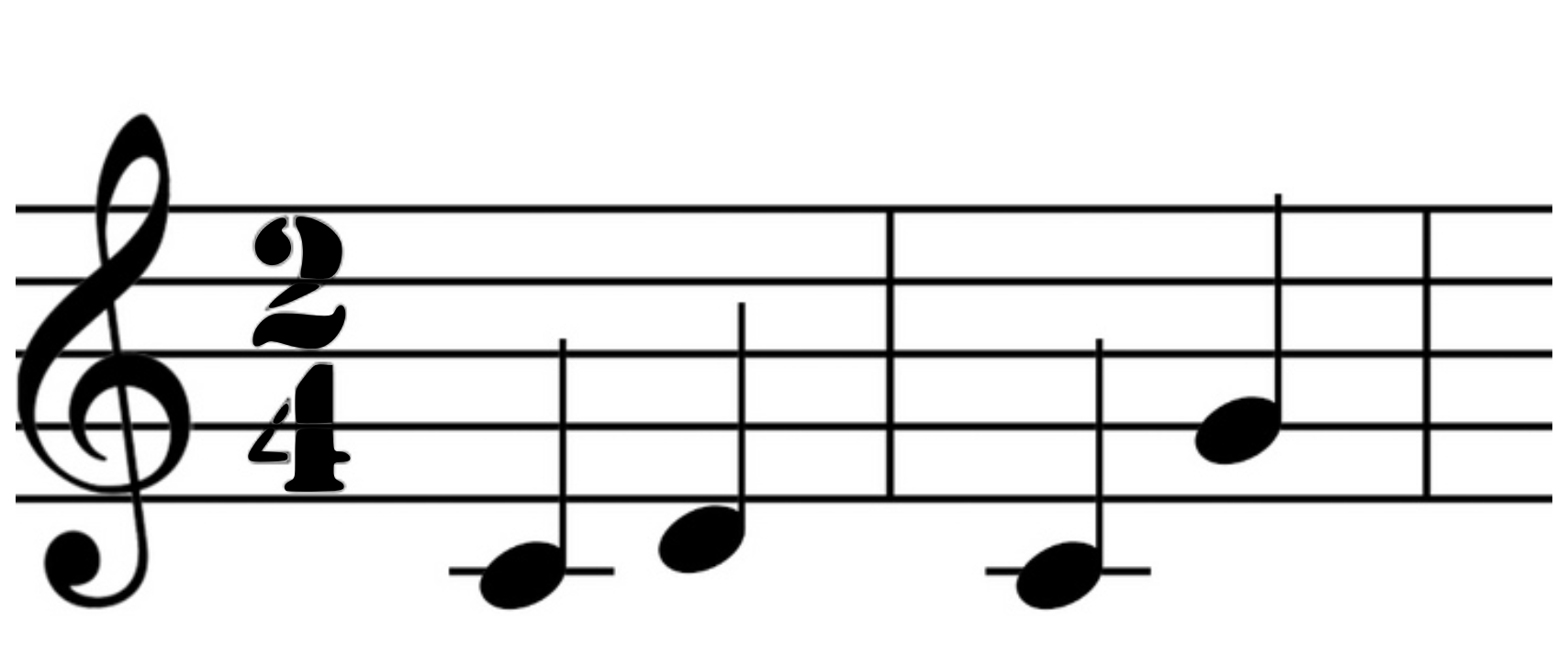

C -durにするとAHC-GGD-になります。

「ありのー」のAHCは普通に隣り合った音ですね。

「ままのー」も隣の音に進むならHCD-でもおかしくはありません。

でもこれではオリジナルのメロディーよりドラマチックさが減る気がしないでしょうか。

行き着く先のちょっと離れたDに跳躍して向かう方が「ありのままで生きていくんだ!」というエルサの決意やワクワク感が出ます。

また、このフレーズには他にもいくつか盛り上がる仕掛けがあります。

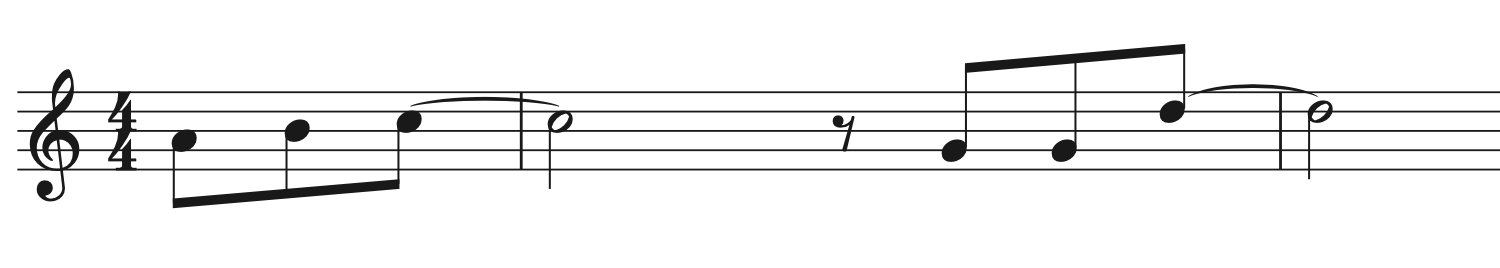

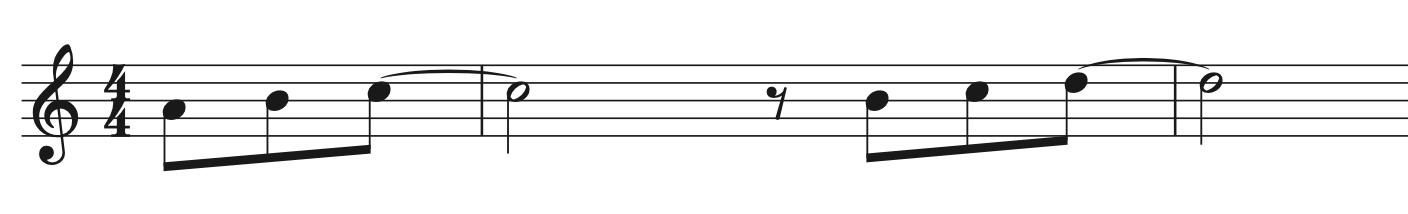

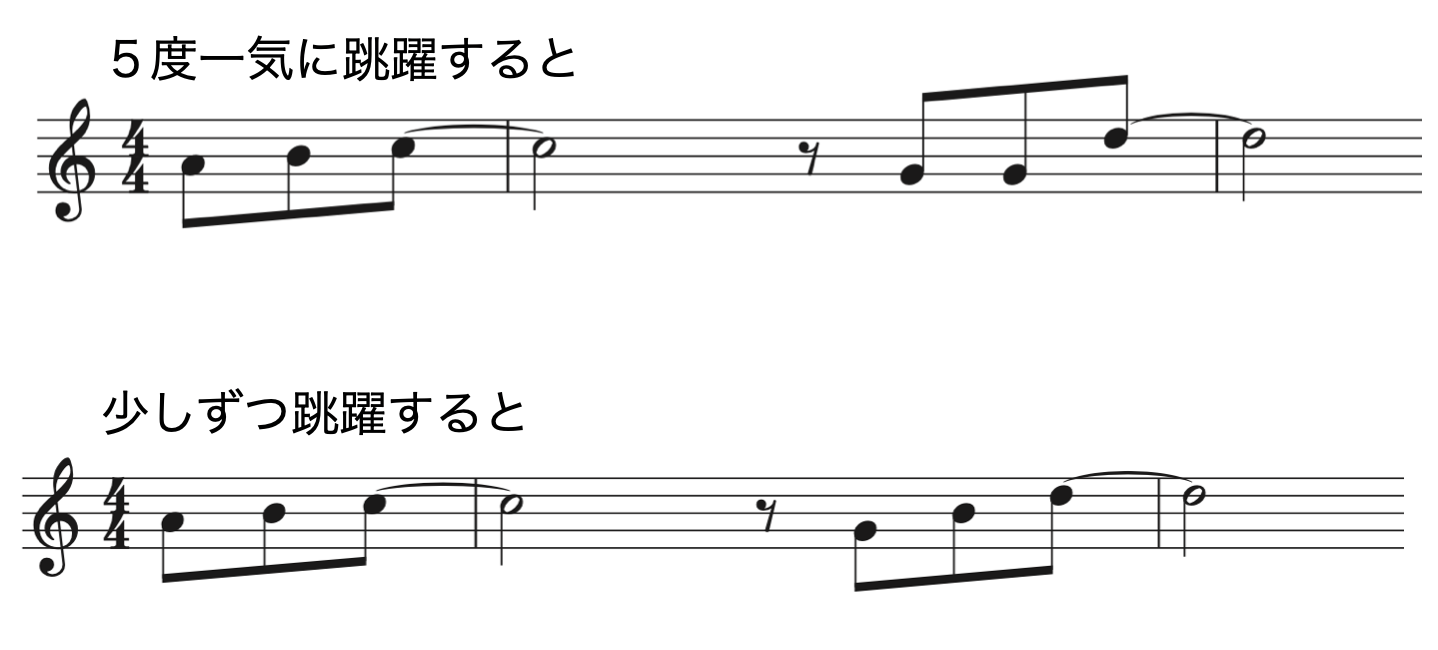

最初のAHC-に対して跳躍しながらより高い音に向かうGGD-のフレーズですが、これが例えば跳躍してはいてもスタートが同じAの音でAHD-だったらどうでしょう?

さらっとした印象になりますが別にありですよね。

でも実際の楽曲では離れた音に進む跳躍フレーズはスタートの音を最初のAより低いGで始めています。

つまりAよりGの方が行き着いた先の高い音Dに対してよりインターバルがあるということ。

この方がより遠くへ行くためにエネルギーを感じさせるのです。

そしてGから始まってただ単にGHDと少しずつ跳躍するよりもGGD-とGを2回やって低さをキープしたまま一気に5度の跳躍をしてより躍動感を出しています。

単純な旋律でほんの少しの解説ですが、これだけでも説明してみると結構納得できるものではないでしょうか。

ではそのアナリーゼを演奏に反映させるにはどうすればいいのかも考えてみましょう。

楽譜からのメッセージを演奏に活かすには

ここまでに「アナと雪の女王」からLet it goのサビ部分でAHD-よりGGD-の方が盛り上がる仕組みを簡単ですが見てみました。

では演奏にはその楽譜からの情報をどう活かせばいいのでしょうか?

例えばダイナミクスで盛り上がりを表現するとしたらどうなるでしょう。

まずは単純に考えて盛り上がった方を少し大きくしてみるというのがひとつの方法。

これはとても自然で整合性がありますね。

では。

例えば反対に盛り上がった方が小さくなったらどうでしょうか?

これでは表現として変なばかりか、息の流れが不自然になって演奏しにくくさえなります。

より盛り上って音量が小さくなるというのは、緊張感が張りつめていくような場面ですね。

Let it goのサビ部分は音程の動きも大きくて、緊張感の糸が張りつめていくようなタイプの盛り上がりではありません。

さらに離れた音に跳躍するときは楽器のコントロールとしても大きな身体の動きが必要なので、それを抑えると演奏しにくくなるのも自然なこと。

ここでは音量が増したり音色が濃くなったりなど盛り上がっていくような表現が適しているということがよくわかります。

アナリーゼは表現のヒントとして

さらにもっと踏み込むのであれば、音量以外には音質の固さ柔らかさや音程の明るさ暗さなど表情を変えるための要素はたくさんあるので、読み込めば読み込むほど表現は深まるでしょう。

こんな風に楽譜にはどのように演奏してほしいかが明確に書かれているのです。

それでも楽譜の行間を読む方法を知らなければ書かれているメッセージに気がつくことはできません。

アナリーゼは机上の空論ではなく、実際に演奏するときにどう表現したいかをはっきりさせるために行うもの。

なんとなくの雰囲気ではなく作品がどういう表現を求めているのか、正解はもちろんひとつではありませんがいつも楽譜からの情報にもアンテナを張っておくことを忘れないでいたいものですね!