「力みをやめたい」

「ムダに力が入りすぎてしまう」

「もっと楽に吹きたい」

そんな問題の解決につながる管楽器奏者の身体の仕組みと使い方について見ていきましょう。

もくじ

まずは不具合に気付きましょう

ボロボロ肌に厚化粧な演奏

わたしが趣味で勉強している漢方で「病気の上に美容は作れない、病気は直して健康になってからさらに余裕があってこそ、その上の美容につなげることができる」という考え方があります。

栄養や睡眠や適度な運動などバランスが整っていてこそ身体を健康にしておけるし、健康だからこそ肌表面にまで水分が届いていたり必要な筋力を保てたりするのです。

これって音楽でも同じように考えられるのではないかと思います。

不安や迷いや痛みや苦痛があれば、演奏していても完全に楽しむことはできないのではないでしょうか。

人間の根源的な性質として、心身の具合が良いことの上にさらなる欲求が出てくるそうです。

不安や痛みや迷いがあれば、どんなに面白いことがあったって楽しくなんてないでしょう。

わかりやすくフィジカル的にどこか痛ければ集中できないというのもありますが、「下手だと思われるかな」「苦手な箇所は聴かれたくないな」などのメンタル的な引っ掛かりがあっても、やはりそれが気になってしまいます。

こういうことは単純に自信を持つとか練習をするなどでは解決できないことも多いもの。

だって簡単にそれが出来るならそもそも悩みませんからね。

これってやっぱり音楽についての基本的な知識やスキルがあってこそ、健全な状態と言えるのではないでしょうか。

楽譜を読み込む力や、楽器や身体のコントロールや、周りとのアンサンブルの合わせ方に関する知識とスキル、そういう土台があってこそ自分のセンスとかやりたいことが出てきます。

その後の段階として、心から音楽を楽しめるのではないでしょうか。

化粧でも土台になる肌がボロボロなのに、その上にコンプレックス隠しの厚化粧をしてもキレイではありませんよね。

楽譜を見ても意味がわからないし楽器のコントロールもままならない状態で、とにかくCDで聴き覚えた通りのルバートをしたり、リタルダントやアッチェレランドをむやみに多用して粘っこい吹き方にすることで何とか歌ってる感を出そうとする。

そんな演奏では楽しいどころかコンプレックスを隠すことで頭がいっぱいになってしまいませんか?

自信を持って演奏できて、心の底から音楽を楽しいと思えるようになるためには、上っ面だけ整えてもダメでしょう。

あなたは今、音楽を本当に楽しんでいますか?

マッサージで解決するよりも

マッサージに通っている楽器奏者は意外に少なくありません。

「楽器演奏は不自然な姿勢だから、どこか痛くなったらマッサージにいくのは仕方のないことだ」

そんな風に思っているケースも多いでしょう。

でも。

この記事を読んでいる方はそれは仕方のないことだなんて思いませんよね。

痛くなってから悪くなってから治療するというのは対症療法的です。

出ている症状に対処するのは必要なことではありますが、根本的に「なぜ痛くなるのか?」「痛くならないためにはどうしたらいいのか?」を考える方が建設的かもしれません。

とはいえ普段の生活では、どこか具合が悪くならなければ健康のありがたみは感じにくいでしょう。

どこも何ともない時に病院に行かないのと同じで、別段痛くもなく上手くいっているのに奏法を見直そうとは普通は思いません。

それなら。

痛くなったり疲れやすいなと感じたときは、奏法や身体の使い方を見直すチャンスなのではないでしょうか。

マッサージや投薬で一時的に症状を抑えてみたって、根本原因を解決しなければ繰り返すのは当然です。

わたしが趣味で勉強している漢方も、「病気になる前にちょっとした違和感があったり不調が出てきそう」という《未病》の段階で栄養や生活リズムのバランスを取り戻すことを大切にしています。

そういう点で、怪我やトラブルに繋がる前に身体と心の仕組みに沿って無理のない動き方をするためのアレクサンダーテクニークとも共通する考え方だと思います。

病気や怪我でないのに演奏していて痛みが出るのは、しばらくマッサージに行ってないことが原因ではありません。

原因は負荷のかかる身体の使い方をしていることです。

そして痛みは続けたら深刻な怪我やトラブルに繋がる可能性があるのを教えてくれているのです。

マッサージに行ってスッキリしてまた同じ奏法をするのではなく、一旦立ち止まって見直してみる方がこれからずっと演奏を続けていく助けになるかもしれませんよ。

問題動作と解決策

吹き心地が窮屈な場合

「何だか肩や腕が疲れる」

「吹き込みが窮屈に感じる」

そんな場合の原因について考えてみましょう。

もちろん動き方は人それぞれ違う特徴があるので【誰にでも当てはまる絶対コレ】という答えはありません。

そんな中でもレッスンをしていると割りと多く見られるのが、楽器を構えるタイミングで自分に引き寄せ近づけていくときに、腕や肩を曲げるのではなくて関節引き込む動きをしているケース。

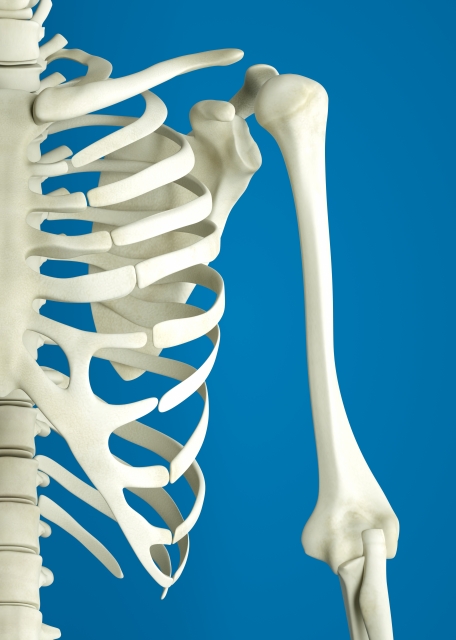

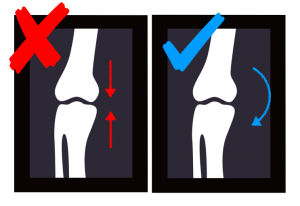

と言われてもピンと来ないと思うので図で見てみましょう。

関節には畳んで曲がる機能があります。

反対に縮めて引き込む機能は備わっていません。

動きとしてはほんの些細な違いですが、関わる筋肉の働きが全然違うので、

・音質

・疲れやすさ

・吹き心地

などに大きな影響があります。

たとえば

「とにかく楽器を引き寄せて口にマウスピースを運ぶ」と思って構える時と

「曲がる部分を曲げて楽器を自分に近づける」と思いながら楽器を構える時、

音を出す前でも身体の快適さは全く違うでしょう。

「構造的に曲がる部分を適切に曲げて楽器を吹ける位置に運ぶ」という動きをしていれば、縮こまったり関節を圧迫しないで済み、吹き続けても肩こりや腕の痛みなどが不具合は出てきにくいもの。

こういう自分にかける言葉のバリエーションは状況によって千差万別ですが、少しの意図の違いが動きの質を大きく変えるのです。

現状どんな意図を持ってどんな動作をしているのか、

動きの質に変化を求めるならどういう可能性があるのか、

新しい動きを引き起こすためにはどんな意図を持つとそれが叶うのか、

振り返って考えてみると窮屈さを解消するヒントが見つかるかもしれませんね!

吹く前の準備が逆効果に

もう一つ、つい力んでしまったり無駄に力が入りすぎてしまう場合には、その吹く前の準備が原因になっているかもしれません。

吹く前の準備の一環としてグッとお腹に力を入れるというのは吹奏楽器ではありがちです。

そして準備したからといってすぐに音が鳴らないことからもわかる通り、そのお腹に入れた力で音が出ているわけではありません。

つまりその一瞬の「グッ」は必要のない余計なことなのです。

身体のどこかで必要以上の力を使っていたら、必要な所にかける筋力は必然的に足りなくなります。

もちろん息を吸うこともアンブシュアをセットすることも、吹き込みに使う力も、演奏には必要です。

しかし必要以上の力を使えば必要なことが問題なく出来るというわけではなく、かえって邪魔をしてしまう場合も少なくありません。

アレクサンダーテクニークのレッスンではこういう無意識で行ってしまう一瞬の動作に注目して、吹き心地や音を改善していきます。

吹く直前の一瞬の準備に吹きにくくなる無駄なことを含めていないかどうか、振り返ってみるのも役に立ちますよ!

慌てて動作を引き起こさない

即座に反応しない方が上達する

レッスンで指摘されたことや合奏中に気付いたことなど、何かを改善したいと思ったその瞬間に動作を行おうと反応してしまってはいないでしょうか?

思ったことは即座に行動に移す、それ自体は大切なことです。

しかし音や吹き心地やその他にも何かを変えたいと思ったら、行っている行動それ自体ではなく、行動を引き起こしている思考から変えなければならないケースはとても多いのです。

例えばブレスのときには役に立たない筋肉で力んでいたら「力みをやめよう」と思っても効果が出にくいということ。

なぜかと言うと、力んでいるのには理由があるから。

それは適切な筋肉が働いていないために別の筋肉で仕事を肩代わりするための力みだったり、頑張っていることを筋感覚的に確認したいという望みだったり。

何かしらそれをすることが必要だと信じる理由があるからこそ、力みを起こしているのです。

その根本的な原因になっている理由を解決せずに、目に見える問題である力みだけをやめようとしても上手くはいきません。

たとえ目先の力みをやめられても、原因が解決せずそのままなら別の問題が出て来てしまいます。

改善したいことがあるなら反射的になにかするよりも一瞬の間をとって原因や解決方法を考える。

そして上手くいっていない現在の習慣的なやり方ではなく、「これをこの手順で」という動作のプランを新しく作るための時間を取るのは結局近道になるものですよ。

目先の結果を追いかけず問題の根本を探る、ぜひ取り入れてみてくださいね!

問題の根本を解決する

フレーズをやみくもに繰り返したり、成功するまでとにかく何度もトライするような練習は上達にはつながりません。

上手くいかないことがあるのなら、その原因や結果を変えるための工夫について考える時間を取るのは大切です。

それから何かしら新しい工夫を含んだ動作を行うことによって、結果の変化を検証するのが練習です。

この新しい工夫を行おうとする時にも心がけたいポイントがあります。

それは、すぐに次の動作に移ろうとしないこと。

どういうことでしょうか。

問題解決のための新しいプランを思いついたからといって大慌てでそれを実行しようとしたら、実際の動作を行うその瞬間につい古い習慣的な動きが出てきがちなのです。

新しい動作を行おうとしているのに、《今!》という瞬間に古い動作にすり替わってしまい、すり替わった古い動作を行っていることに本人が気づいていないというパターンは少なくありません。

自分では新しく考えた動きを試しているつもりなのに結果はちっとも変わらない、そんな場合には「だからこのプランはダメだ」と感じてしまうかもしれません。

実際には古いプランの習慣的な動作を行いその通りの結果が出ているだけで、新しい動作を検証できてはいないのですけれど。

この状態では実際に新しい動きのプランが上手く行かないことがわかったのか、そもそも新しいプランでの動作ができなかったのかがわかりません。

それでは検証の仕様がなくなってしまいますよね。

新しい動きを選択するためには、脳の回路の都合で古い習慣的な動きをするよりも時間をかけて、より強く意志を持って選択をする必要があります。

そのためには動きに移ろうとするその瞬間に、改めて動作を選ぶ時間を取ることが大切なのです。

それはほんの1秒でも構いません。

新しい動きを繰り返してそれに慣れてくると、だんだん短時間で新しい動作を選択できるようになるので、瞬間的に動いても古い習慣に戻らなくなってきます。

これは古い動作を行わないための「抑制」という言葉で表現され、アレクサンダーテクニークのレッスンでよく取り上げられるトピックです。

習慣的に行っている古い動きがとっさの瞬間に強く出て来やすいのは自然なことです。

なぜかというとその習慣を作るのが練習という作業の一つの目的だから。

「何か改善しようとしているけれど上手く行ってない」、そんな場合は動作を行う瞬間に一度立ち止まってみるといいかもしれませんね。