今日は演奏のことから少し離れて、世界各地の楽器をご紹介します。

世界中で地方ごとに特色のある様々な楽器や音楽の形態が発展してきており、大変興味深いものです。

一緒に見ていきましょう。

アジアでは竹

その地域ごとで発展する音楽は気候の影響を受けています。

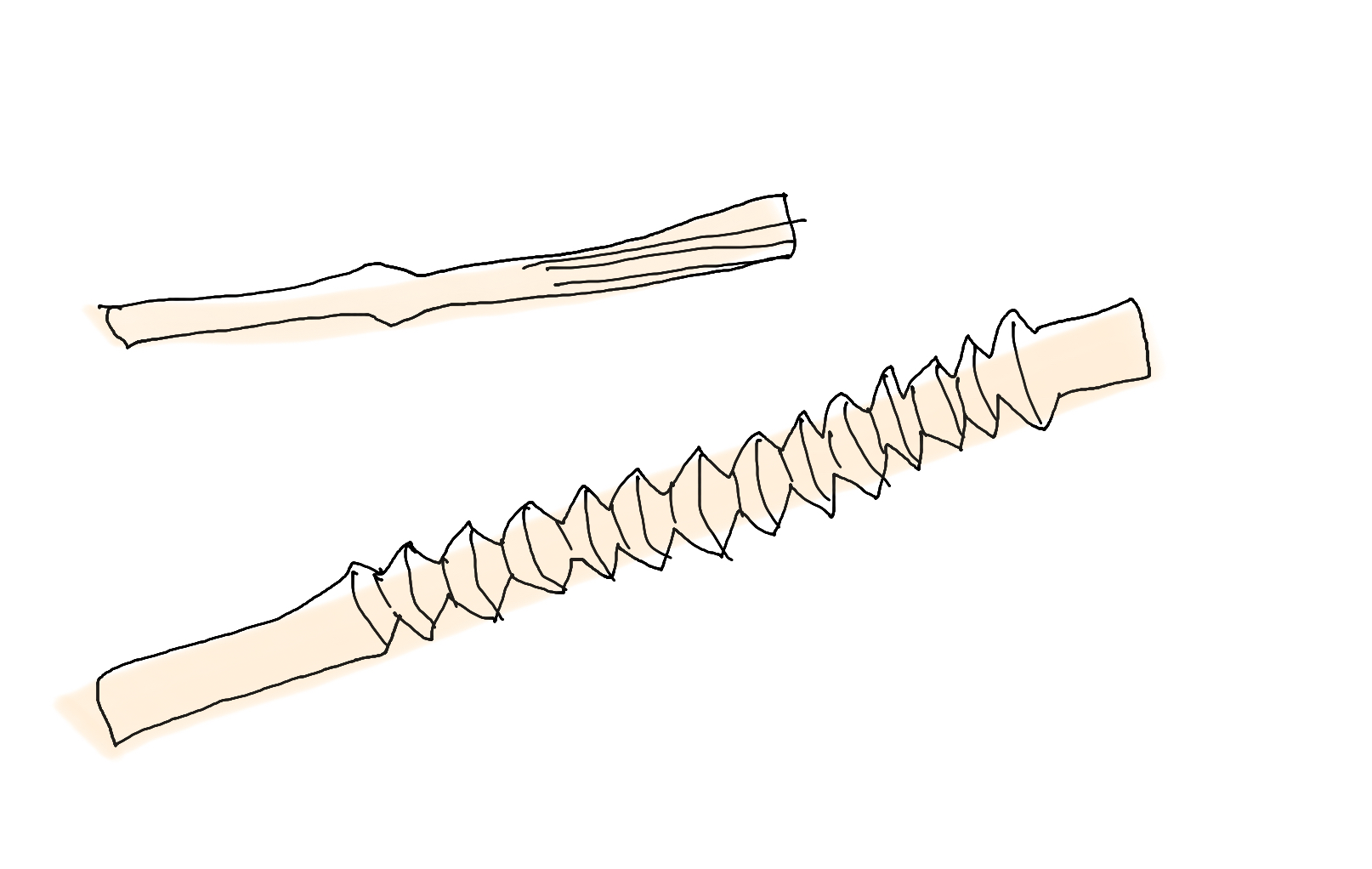

アジアは湿潤な場所で育ちやすい竹がたくさんあり、それを楽器にしようとしました。

鍵盤風に並べて叩いたり、

指穴を開けたり複数の竹を並べて吹いたり、

表面をこすったり、

弦を張ったり。

吹くものの例は尺八やケーナがありますね。

大陸では動物

大陸では植物より動物が身近で、食料にした残骸の皮や骨などを使いました。

例えば皮を器に貼って太鼓にしたり、腸を伸ばして弦楽器の弦にしたり、牙や角でラッパや笛にしたり。

ホルンは角笛が起源ですが、名前からもわかりやすく動物の角が材料ですね。

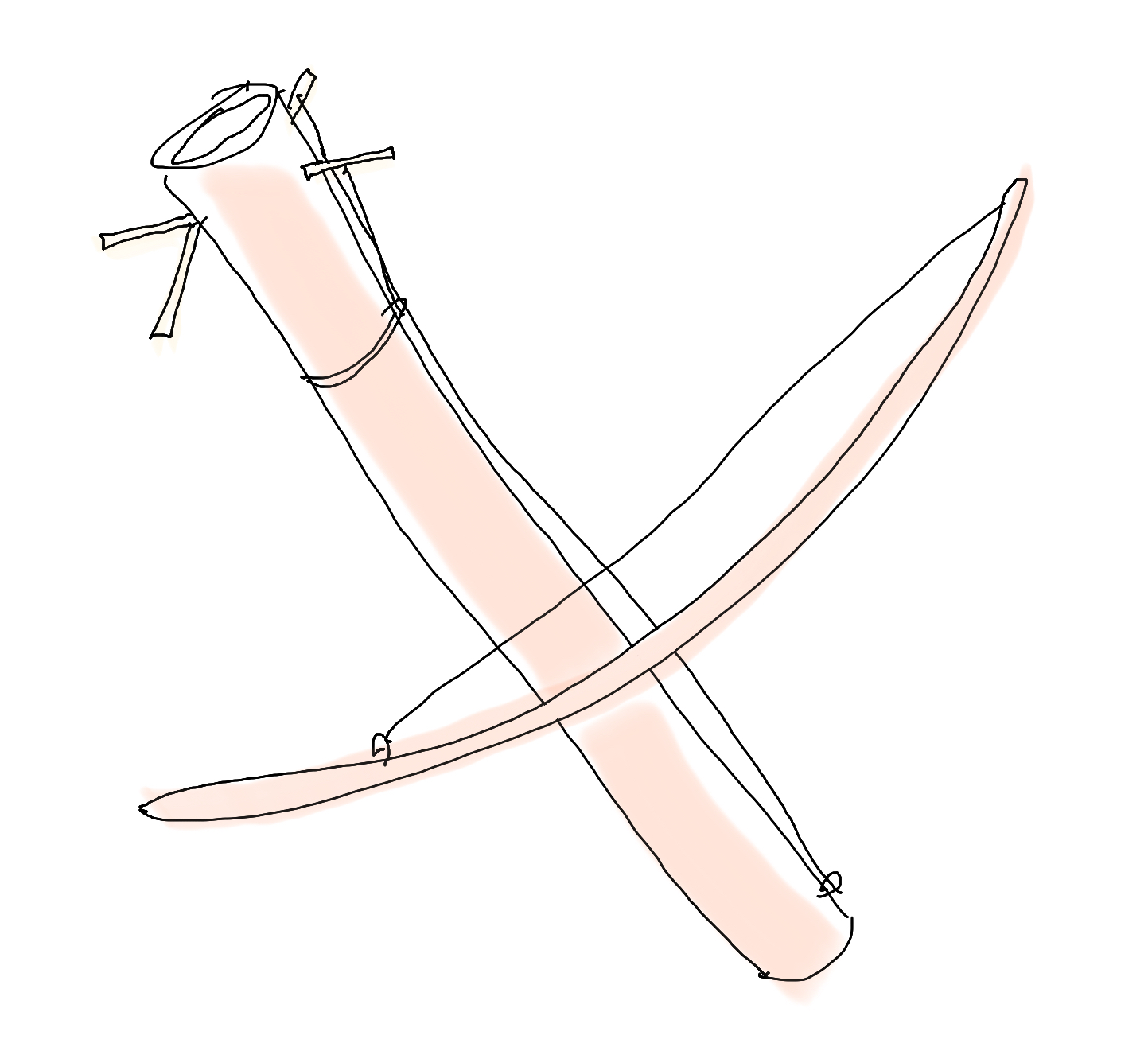

スコットランドで使われるバグパイプというのは面白いですよ。

動物の皮のバッグにして、パイプを何本も差し込んでいます。

パイプのひとつからは皮バッグに息を吹き込み、もうひとつのパイプには指穴をつけてメロディーが作れるようになっています。

残りのパイプはずっと同じ音程で音が鳴りっぱなしになる通奏管(ドローン管)というのになってます。

空気の入るバッグは脇に抱えて吹き込んだ息は脇のコントロールで各パイプへ流れます。

ひとりでいくつもの音が出ている面白い楽器です。

三味線は中東から?

ペルシャで使われていたセタールという三本の弦の楽器は、

中国に伝わり三弦と呼ばれ、さらに沖縄に伝わって来たのが三線です。

それが日本の本土に伝わって、今の三味線になったと言われます。(諸説あり)

打楽器は通信手段

それからアフリカの太鼓は隣の村との通信手段だったそうで、皮の張り具合を調整する紐がついてます。

これを強く抱えたり弛めたりして音程など変化をつけて叩き合い隣村と通信したそう。

太鼓で会話なんてびっくりですが現代のコールアンドレスポンスにも通じますね。

この楽器はトーキングドラムとして現代にも残っています。

素材による音色の特徴

他にも木や骨に弦を張ったハープ、木や骨、石をたたく鍵盤楽器など各地で特色ある楽器が色々見られます。

中身が空洞なものは良い共鳴体。

中身が空洞でない石や金属はきらびやかで鋭い音。

素材によって実に様々な音が鳴らせるものですね。

ロシアでは楽器は禁止されていた時代も

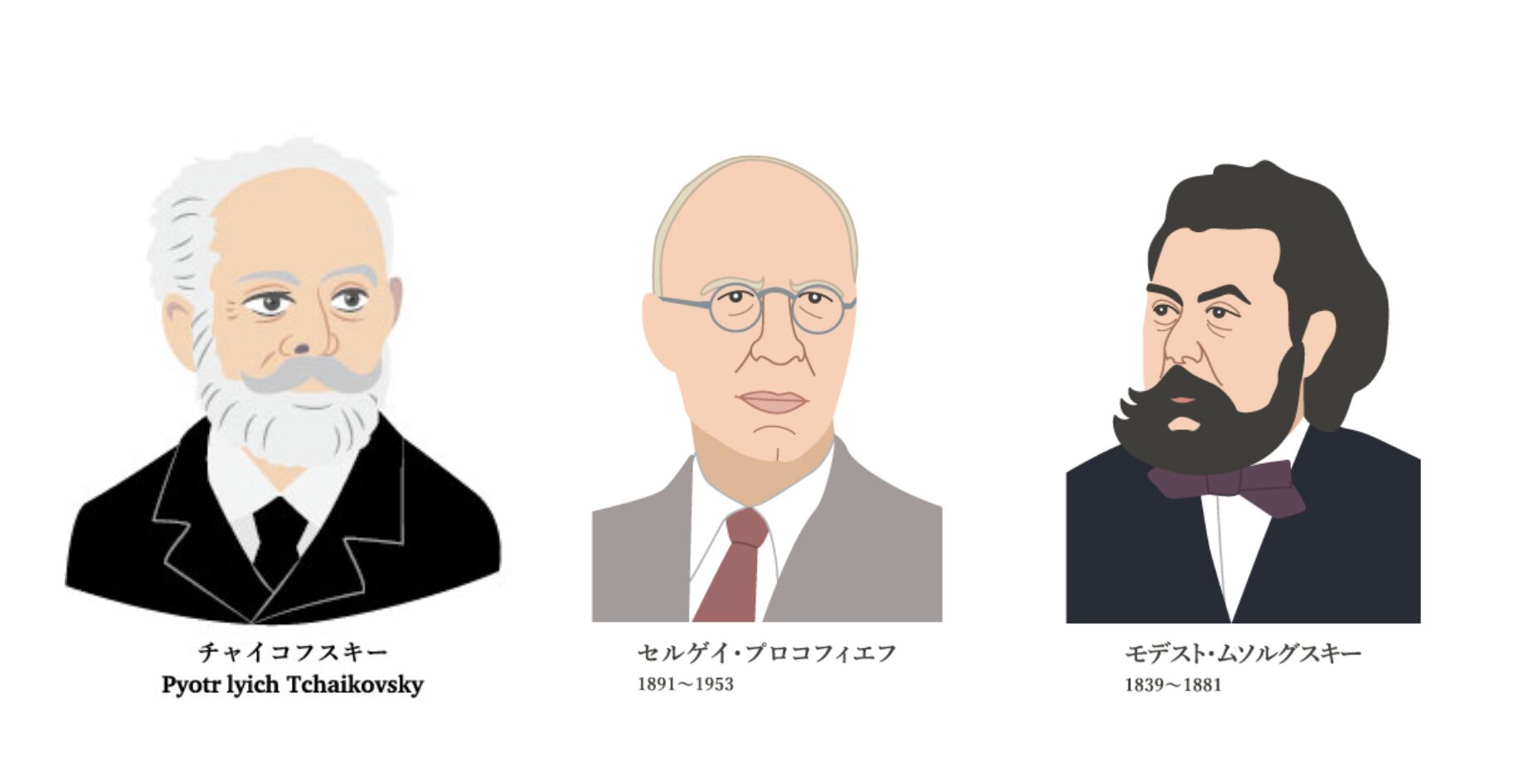

ちなみにロシア正教では楽器は悪魔の道具で堕落を引き起こす!として長いこと教会内では禁じられていたそうです。

そのため、アカペラの声楽や合唱が発達したというわけ。

今でこそ歴史に残る大作曲家がたくさん在籍していたモスクワやペテルブルグの音楽院が有名であり、社会主義時代の音楽教育への力の入れようで作曲家だけでなく演奏家も含めて多くの偉大な音楽家を輩出してきた国ですが、意外な歴史です。

おわりに

こういう歴史的なことや地域的なことが面白いと感じる方は、楽器博物館などに出かけるのも楽しいでしょう。

音楽仲間にこういうお話を披露すると「へー!」となるかもしれません。

ぜひ宴会での小ネタに使ってくださいな!