アナリーゼをした方が良いと思ってはいても手元にあるのはパート譜だけだし、スコアを見せてもらいにいくのは面倒くさいし、実際スコアを借りて一瞬だけ見ても分析までパパッとは出来ない。

「自分の持ってるパート譜を見るだけでハーモニーがわかったりアナリーゼが出来たらいいのに」

それは実はアナリーゼの理論がわかっていればある程度は可能です。

どのように楽譜を見たらパート譜だけでハーモニーがイメージ出来るのか、実際の楽曲を素材に試してみましょう。

横の流れからハーモニーを見る

ハーモニーは大抵、縦だけでなくいくつかの横の音の流れも伴うので、パート譜だけからでもある程度イメージすることは出来ます。

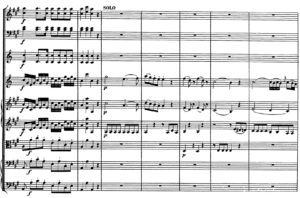

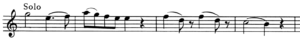

例えばどんな風にパート譜を見るとスコアなしでもハーモニーが捉えられるのか、今回は題材にモーツァルトのクラリネット協奏曲から第一楽章の冒頭を取り上げてみます。

楽譜をお持ちの方は見ながらだとよりわかりやすいかもしれませんね。

楽譜を持っていない方はこちらのフリーサイトから見ることが可能です。

無料楽譜サイトIMSLPのモーツァルト/クラリネット協奏曲掲載ページ

大切そうな音を探す

では順番に見ていきます。

まず最初にこの作品は実音A-durです。

A管クラリネットのために書かれているので、パート譜では記譜上C-durに見えています。

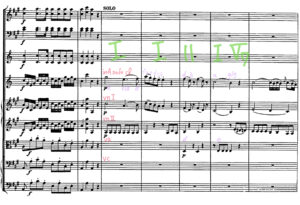

(冒頭のみの楽譜)

1小節目の大切そうな音はソとミなのでこの二つが含まれる和音は何があるか考えてみます。

時代的にも作曲家から考えても、最初から四和音(濁った和音)で始まる曲ではなさそうなので、選択肢としては

・ドミソ(一度)

・ミソシ(三度)

しかありません。

三度だとする理由も特別ありませんし、素直に考えるなら一度のドミソでしょう。

次の小節も同じようにソとミが大切そうな音の並び。

ラとファは飾りっぽいなと判断してさっきの1小節目と同じ一度、と考えてみます。

調の中心になっている主和音からスタートしているわけですね。

飾りの音をどう見分けるのか

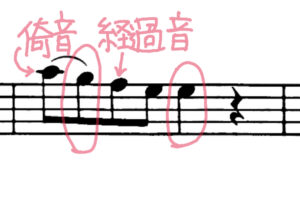

この「飾りっぽい」とか「大切そう」というのはただの勘ではなく、非和声音という和音以外の音について知ることでわかってきます。

このあたりは楽典より一歩進んだアナリーゼの範囲なので「楽典は一応読んだことがある」程度では知らなくて当然な部分。

ベーシック講座では楽典に加えてアナリーゼまで踏み込んでお伝えしているので、修了した方はみなさんこれを読んで「あ、なるほど。そっかー」と納得されていることでしょう。

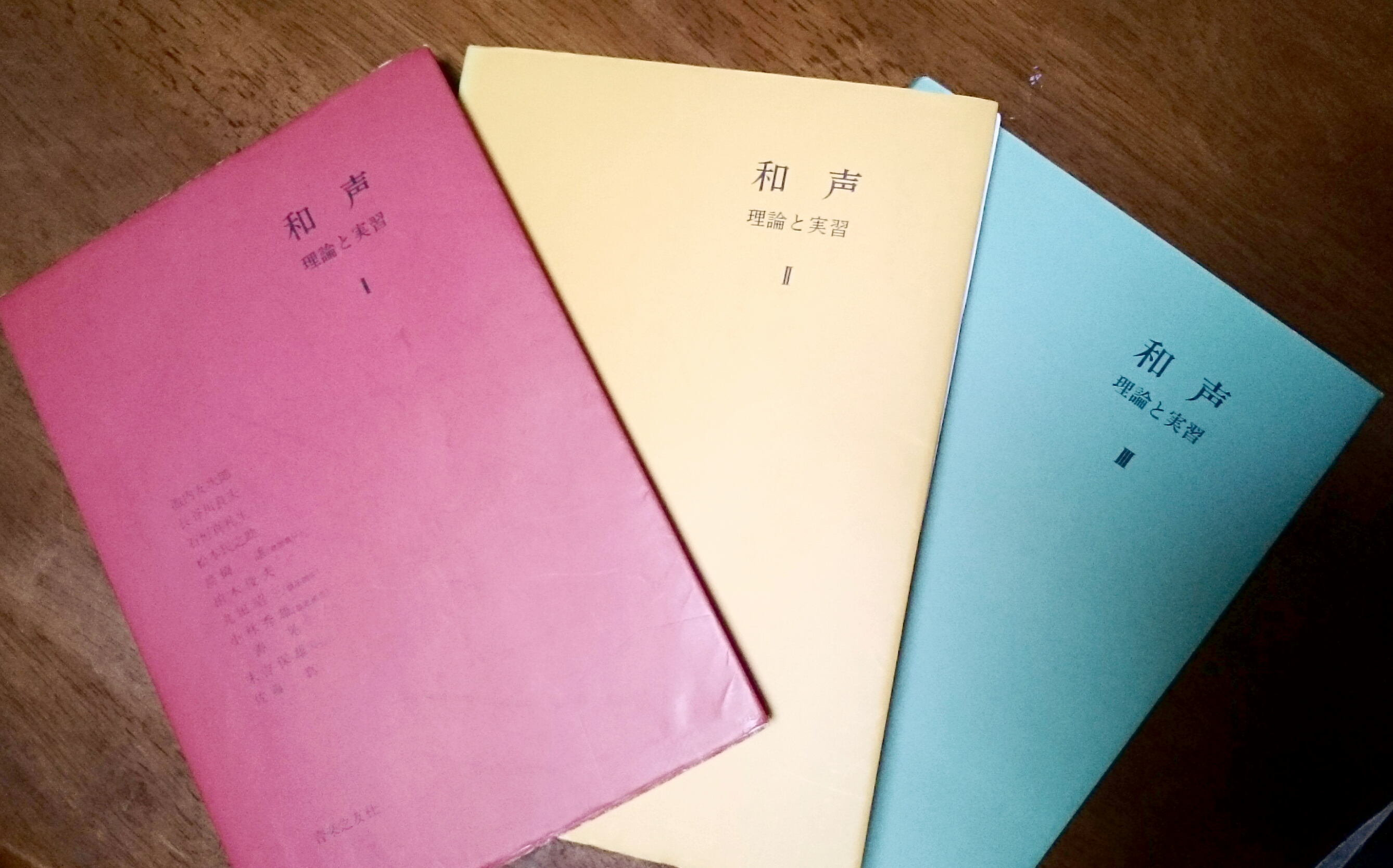

自分で学んでみたい方は楽典の他に和声学と対位法を学ぶのがおすすめです。

芸大和声の教科書を購入したい方のためにアマゾンのリンクを置いておきますね。

▼▼▼

和声進行のルールからハーモニーをイメージする

さて、その先にいきましょう。

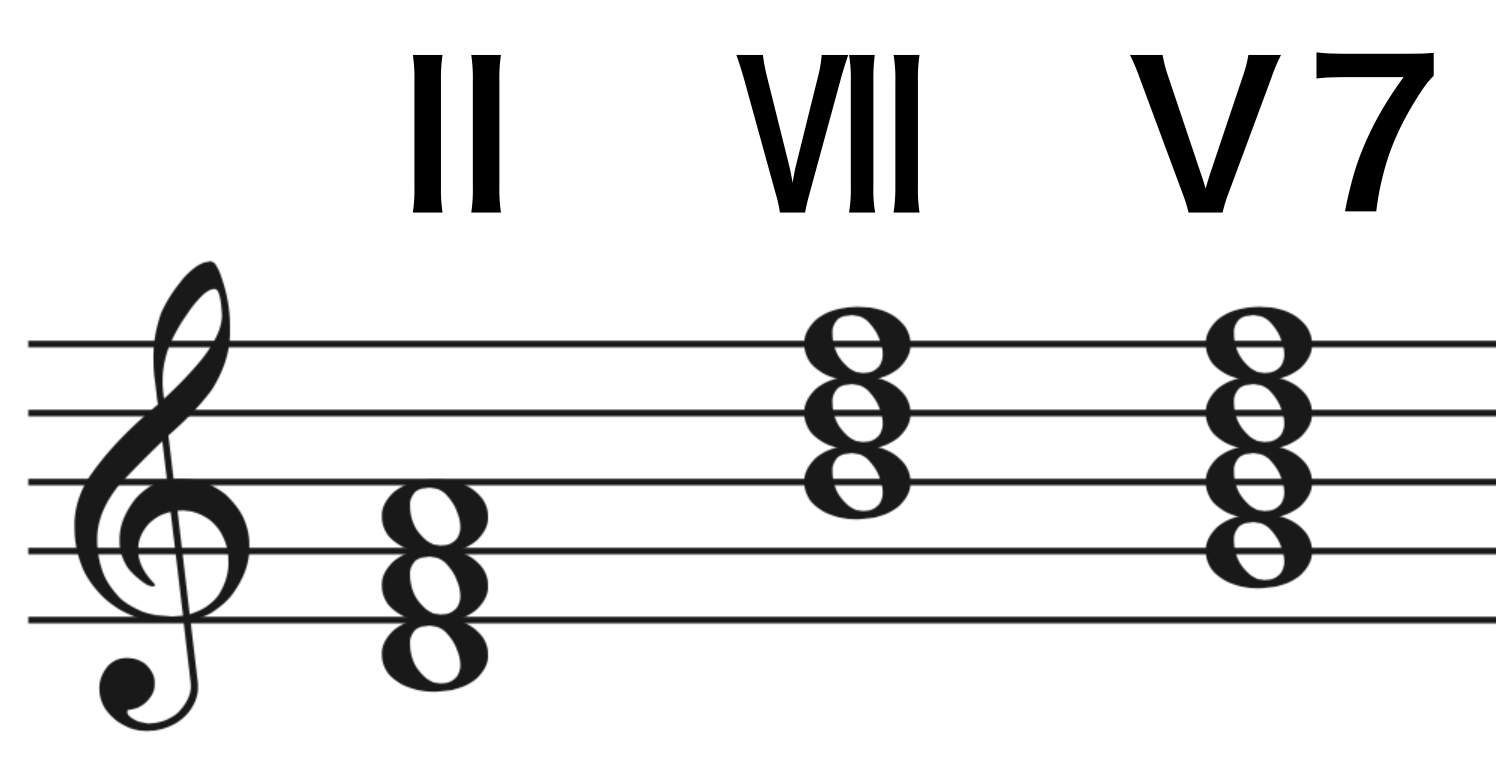

3小節目はファとレしかないのでこの二つが含まれている和音を考えます。

ということは

・レファラ(二度)

・シレファ(七度)

・ソシレファ(属七)

のどれかですね。

その次の4小節目をみてみると一旦主音で一度の気配はあるものの、小節として大切な音は五度の和音っぽい匂いのするシの音。

4小節目が五度ならその前に七度や属七など、より濁った和音が来るのは変なので、3小節目はレファラの二度と考えるのが自然でしょう。

「五度の和音っぽい匂い」というのはフレーズの形とリズムから判断しています。

ソルフェージュでよく取り上げられるリズムパターンであり、これも楽典だけではわからない部分かもしれません。

音楽は科目ごとに分離したものではなく総合的に組み合わせて捉えるものなので、何がどの分野の話と厳密に分けて考えるのは難しいもの。

実際の読譜や演奏では、スキル・知識は全部まとめて使うものですから。

スコアで答え合わせ

ということでスコアで答え合わせをしてみます。

和声は

1→1→2→(1)→5

という進行でバッチリ正解ですね。

これで二度のところは少し柔らかめの音色にしたり、五度のところは次に向かって進んでいったり、という抑揚のヒントもわかりました。

こんな風に手元のパート譜からでも、見方さえ知っていれば和音をイメージすることは充分可能です。

合奏で取り上げる曲の全ての部分をスコアで確認するなんて、きっと現実的ではないでしょう。

でもパート譜だけではどうしてもわからないところだけ、チラッと見せてもらうくらいなら問題ないのではないでしょうか。

これ楽譜の読み方というもの。

知っておくのがおすすめですよ!