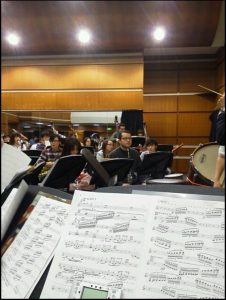

楽譜が配られてから最初の合わせ。

きっとどきどきワクワクしながら音を出しているでしょう。

この時にリハーサル計画も立てず何も考えずに

「とにかくみんなで一斉に音を出してみましょう!」

それからリズム音程の縦横を合わせたら、あとは何をすればいいのかわからない・・

それではいくら時間と手間をかけてやってもアンサンブル全体の流れは良くなるものではありません。

今日はアンサンブルの合わせや吹奏楽での合奏など、リハーサルのときにしたいことについて書いてみます。

音を出す前にしておきたいこと

まず始めに共有したいことは、音を出す前に口頭で確認してしまいましょう。

・何拍子なのか

・どんなイメージの曲か

・テンポや曲想の変わり目はあるか

・リタルダンドやルバートはどこか

・出だしやテンポの揺らぐところでは誰が合図を出すか

(指揮者がいても奏者同志のコンタクトは必要です)

など、基本的な前提と変化のありそうな箇所、変化のきっかけを作るのは誰かということを決めておきます。

音を出しながらやりたいこと

次に音を出しながら確認していきたいことは

・誰がメロディで誰が伴奏か

・各場面でリードするのは誰か

・ハーモニーの移り変わりはどうなっているか

・ハーモニーの中でベースになるのは誰か

・合わせにくいのはどこでそれはなぜか

といった役割の整理についてなど。

必ずしも毎回メロディのパートがリードするとは限らず、伴奏が細かい音形でテンポを作ったり低音から煽ったりなど色々なアンサンブルのパターンがあります。

その箇所でリードすると良さそうなのは誰か、というのもお互いに確認しましょう。

また、何か気付いたことがあった場合はダメ出しよりはどうしたら上手くまとまるかを建設的に話し合うこと。

個人個人のテクニカルな足りない部分は本人が認識していた場合は敢えて指摘しないというのも、萎縮させないための大切なコーチングスキルです。

わかりきっていることを指摘されるのは誰だって不愉快ですから。

パートリーダーやトレーナーにとって一番大切なことは

そしてもうひとつ頭に入れておきたい一番重要なことは、リーダーやトレーナーは万能の神様でなくてもいいということ。

色々な実験をして生徒やグループに合わなかったらさっさと撤回してしまいましょう。

撤回するのは勇気が要るけれど、どうしたらよりお互いの望むことを実現できるか一緒に考えられる信頼関係をそれまでに丁寧に築いていれば大丈夫。

信頼関係さえあれば、多少ミスをしたり間違えたりしてもお互いのコミュニケーションの中で軌道修正がしていけますから。

「自分は絶対にミスをしてはいけない!」

と思ってるトレーナーよりも

「もっと良いことを知ったらそれをシェアしよう!」

というトレーナーの方が信頼できるし魅力的なもの。

レッスンの場面では教わる側の意図がはっきりしていることも大切ですが、トレーナー自身が不安を抱えていないというのも大切なことです。

そんなこんなざっくりですがリハーサルをまとめる必要があるときなど、参考にしていただけたらと思います。