音楽をする人は感覚が繊細で心が傷つきやすいことが多いです。

しかし心のエネルギーを無駄に消耗する「悩み」の状態と、心の変化に「気づいて感情を味わう」状態は違います。

今回はクヨクヨと悩んでしまいがちな時に読みたい、客観的に自分の心を見つめるための考え方をご紹介します。

もくじ

下手なのは本来の自分じゃない

「すごい奏者になるんだ!」

「いつかこんなこともきっとできるようになる!」

そんな目標を持つのは素晴らしいこと。

ですが、それならすごくない今の自分は本来の自分ではないのでしょうか。

例えば

「すごくないのは本当の自分じゃないから気にしない」

「まだ本気を出していないからこの結果は偽りなんだ」

そんな風に考えていたとしたら、いつまで経っても上手くはならないかもしれません。

上達するためには目標を持つことは大切です。

そしてその目標までどれくらいの距離があるのかを正確に知っているのも、同じように大切です。

現在地がわからないのにゴールを目指すことはできません。

どこがどうだから今の自分はすごくないのか、何を補い足す必要があるのか、そんな上達の道のりを具体的にしていくことが上手くなるには必要です。

「いつか本気を出すから」

「今は発展途上だから」

「今回は練習が足りなかったし」

そんな風に自分に嘘をつく言い訳は役に立ちません。

自分がすごくないと知るのは傷つくかもしれませんが、まずは今出せる結果が今の実力だという現実を受け止めましょう。

自分をごまかしてすごい気分になっても、すごいスキルを手に入れることはできません。

「すごい奏者」にすでになっている人は、過去に全然すごくない自分を受け入れて努力したからこそ現在があるのです。

すごくない自分にどれだけ正面から向き合い続けられるか、その積み重ねが将来の「すごい自分」を作ります。

遠くのゴールへ辿り着きたいのなら現在地を正しく知る、心に留めておくといいかもしれませんよ。

つい「出来ない」と言ってしまう

練習やレッスンなどで出来ないことがあったときに「できなーい!!」と言いたくなる瞬間ってあるのではないでしょうか。

当然ながら「出来ない」と言ってみても出来るようにはなりませんし、言ったから出来ると思っていう人はいないでしょう。

それでは、つい「出来ない」と言ってしまうとき、本当に感じてるのはどんなことなのでしょうか?

「本当はやりたい」「出来るようになりたい」という思いが出来ないという言葉になったのでしょうか。

本当に単純に「出来ないな」と思っただけでしょうか。

試しに水泳の選手のように速く泳ごうとして、もちろん出来るわけもなく「うん、出来ていないな」と思うとき。

この場合は出来ていないという事実を認識してるだけです。

別に本気で速く泳げるようになりたいわけでもなく、速く泳げないことに傷ついてるわけでもありません。

もしも本気で水泳選手を目指していて速く泳げてないことにフラストレーションを感じているなら、「出来ないよー」と騒いでいないで何をしたら目標に届くのかを考えた方が良いでしょう。

フラストレーションを満喫する言葉「出来ない」

楽器の練習中に「出来ない!」と嘆くのは、出来ていないことのフラストレーションを心ゆくまで味わう作業になってはいませんか?

本当はできるようになりたい、わかるようになりたいと願うなら、できないストレスを満喫する時間はただのムダ。

やっと作った音出し出来る時間に、せっかくのレッスンの時間に、出来ない自分を嘆いてストレスを満喫するのは意味がありません。

もしそれをしたいなら、暇を持て余した時間に好きなだけお酒でも飲んで嘆けば良いのです。

「出来ない」は自己暗示になる

しかも口に出すことは自己暗示にもなっていきますから「出来ない」と言えば「自分には出来ない」と意識に刷り込むことにもなってしまいます。

それなら「あとちょっと頑張ってみよう」「じゃあ次は何を試してみようか」と言ってみる方がよほどマシでしょう。

「できなーい!」という嘆きの言葉、百害あって一利なしですよ。

「いいなあ上手な人は」というグチ

「上手な人はいいなあ」「恵まれた環境の人はいいなあ」というのが口癖になってしまっている人、たまに出会いますよね。

謙遜のような羨望のような言葉ですが、そんな口癖を耳にするのは良い気分ではありません。

あなた自身が「いいなあ」と言われてしまった時、どんな風に対応していますか?

「〇〇さんもやればできますよ!」

と返しても

「いやいや、私なんて・・・」

という謙遜とも自己否定とも言えるようなお返事が来て返しに困ってしまうことも多いのではないでしょうか。

そういう方は得てしてあまり上手にはならないものですが、なぜそういう言葉を発してしまうのでしょう。

羨望の裏側にあるもの

一見、自己肯定感の低さからくることのようにも感じられるのですが、そういう人は「やりさえすれば、環境さえあれば自分にもできる!」という自信を無意識に持っていることも少なくありません。

もちろん本当に環境さえ整えば、しっかり練習をしてどんどん上手になっていくパターンもあります。

でも。

やらないことでチャレンジしても出来ないかもしれないという可能性から目をそらしている現実逃避も多いものです。

実は「いいなあ」の中身は「良い環境を持っていてズルいなあ」なのかもしれませんね。

「いいなあ」に対処するには

それでは「いいなあ」と言われてしまった時にはどうしたらいいのでしょう。

相手の上達に責任がない場合は、聞き流して放っておくのが一番でしょう。

もしも教えているレッスン生だったり、フォローする必要がある場合は、何かに「成功した!」という体験をさせてあげるのは一つのアイデアかもしれません。

生徒さんのレッスンなら課題になってるものを演奏した後、

「こことここが残念でしたね」

ではなく

「ここが出来ましたね!」

というできたポイントを言葉にして伝えます。

出来たポイントは自分では見落としがちなので、客観的な外部からのサポートはとても有効です。

そして「出来たポイント」を毎回たくさん持って帰れたら、『自分は出来る人間だから出来ないことは不快だ』と感じるようになります。

自分にとっての当たり前の基準が変わるのです。

一度出来るのが当たり前だという基準になってしまえば、誰しも既存の基準をひっくり返すのは面倒だし怖いので「出来て当たり前」を維持しようと脳が勝手に努力します。

そうすると練習できる隙間時間を見つけたり、練習しなければならない言い訳を探して飲み会を断ったりもできてしまいます。

(もちろん練習より飲み会が大切なケースもあります)

練習しないまたはチャレンジしない言い訳を探していた時と脳がやっていることは同じですが、方向が逆なのです。

当たり前の基準をいつの間にかすり替えてしまう、これで「いいなあ」という面倒くさい絡みをして来なくなるかもしれませんよ。

上手くならない「けどでも」星人

レッスンや合奏で生徒さんの口から「できたけど」「でも」という言葉がよく出てきます。

これ、実は無自覚に使っていると成長や進歩を阻害してしまう危険ワードです。

一見謙虚で向上心から来るような気もする言葉ですが、なぜ危険なのでしょうか。

成功した「から」次は

例えば、音楽の必要性から鋭い音が出したかったのでアンブシュアを工夫してみた場合。

色々なコントロールをすることで鋭い音は出せました。

その後で、個別の音にもっと表情の変化があるといいな、と感じます。

そこで出てくるのが「できたけど、でも…」

このケースはひとつの問題をクリアしたために次の音楽的な欲求が出てきたという状況です。

つまり、鋭い音を出したいという要求に基づいたトライは成功したわけです。

ここで本来使いたい言葉は「けど」ではなく「出来たから、次は」でしょう。

成功した「けど」不具合がある

それではもしも鋭い音は出たけれど次に気になることがアンブシュアのコントロールによる唇の痛みや傷だったらどうでしょう。

ここで出てくる「できたけど…」はうまくいったから次はという種類ではなく、これよりもっとうまい手段があるはずだからそれを模索する必要がある、という意味です。

痛みや傷をともなうことは長く続けられませんからね。

このふたつの違い、小さなことのようですが積み重ねると大きな違いになります。

トライが成功したのかどうか

出来たことの弊害として何か害が出たのか、出来たことがあるためにさらに何かできそうな可能性が見えたのか、区別がなくなると上達してるのかそうでないのかがわからなくなってします。

それが自分でなく先生からかけられる言葉ならなおさら。

生徒さんは次に進むべきなのか、もっとそれについて探究する必要があるのかわからなければ何を努力すればいいのかわからなくなってしまいます。

今、何のために練習しているのかが明確でないと、行き先がわからないのにとにかく歩くようなもので目的地にたどり着ける方が奇跡でしょう。

成功したことを見ない振りするのは謙虚や厳しさとは違って思考の混乱を招きますし、うまくいったことを認識できたら練習が楽しくなるためにそこからの効率も上がります。

新しいトライがうまくいったのかどうか、あやふやにせずきちんと認識するというのは大切なことですね。

失敗を後悔するよりも

本番でミスをしてしまったら「あれをやっていれば・・」「これを心がけていたら・・」そんな後悔を感じることはあるでしょう。

でもその後悔は、本当に他の選択肢があったから感じるのでしょうか。

突然の話題ですが、以前飼っていた犬が突然虹の橋に行ってしまったとき、火葬してもらうために専門の業者さんに依頼しました。

火葬場に車で移動しながら気落ちしているわたしたち家族にこんな言葉をかけてくれたのです。

「必ず常に最善だと思うことをしてきたはずだから、もっとアレをコレをしてたらと後悔することはありませんよ」

全くその通りですよね。

人はいつでも状況や疲労度や大切なこととの優先順位の中で、最善だと思うことを選んで動いて生きています。

わざと状況が悪くなるような選択はするわけがないのですよね。

同じことが本番で失敗したり試験にクリア出来なかったり、という場面でも言えるのではないでしょうか。

残念に感じたり悲しい気持ちになることは当然あるでしょう。

ですが、わたしたちは持っている時間と体力とお金の中で、自分にとって大切だと思うことから優先的に出来るだけのことをしてその結果があるはず。

後から優先順位を間違えたことに気付くケースもあるでしょうが、それは結果論。

事前にわかっていたら選んでいなかったはずです。

それなら悔やんだり自己嫌悪になるのは違うかもしれません。

そんなときは最善を選び続けてきたはずの自分を責めるよりも、まずは手をつくした自分を認めるというのも大切です。

次にどうするか考えて改善していくために、持っている手札の中で最大限に頑張った事実を認識しておく。

それは前に進むための大切なプロセスですよ。

つまらないことに傷つくな

誰かに批判されたり指摘を受けたりというとき、例え自分では建設的に受け止めたつもりでもちょっとヘコんでしまったりするかもしれません。

それはもちろん自然な反応でしょう。

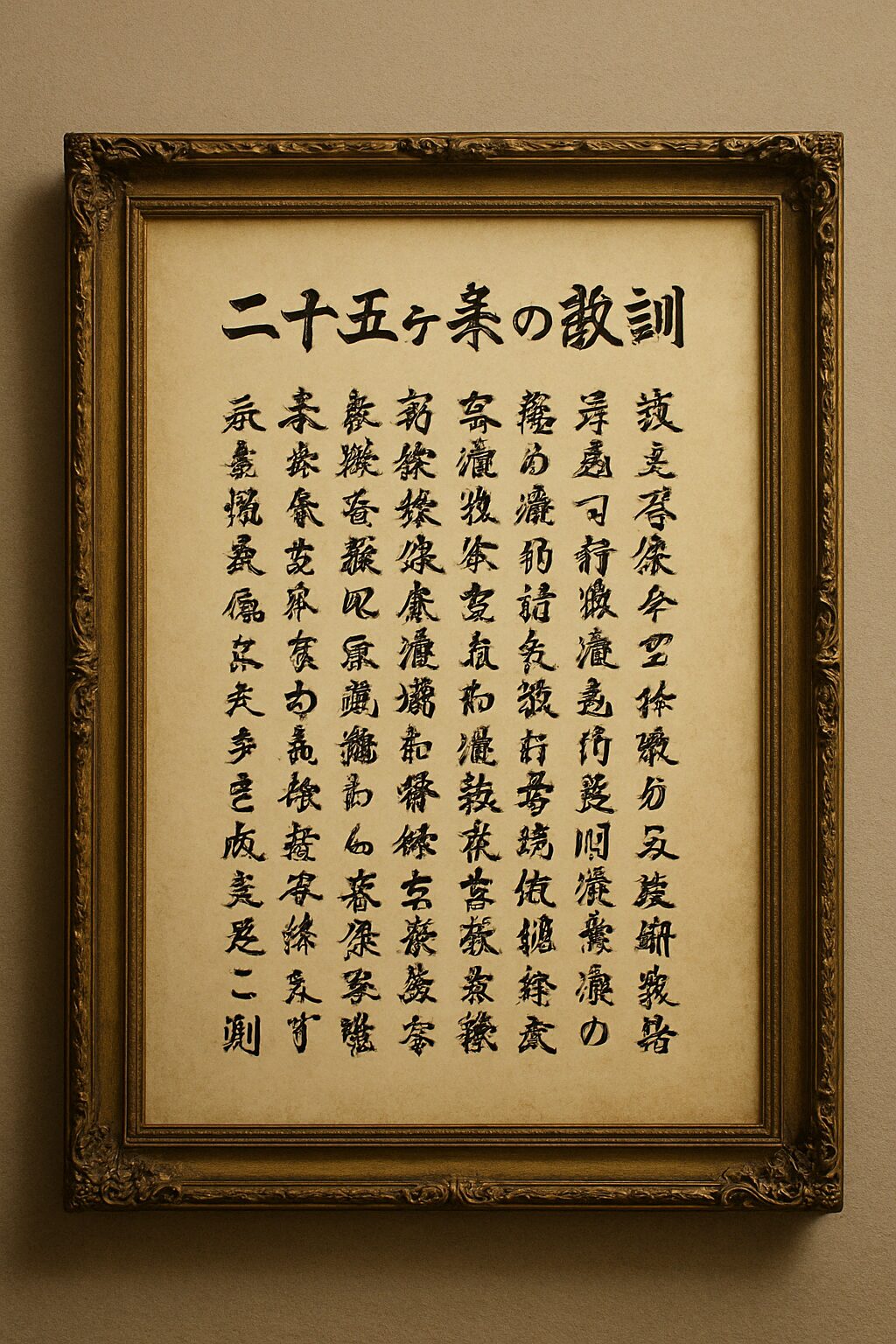

ところで、宝塚歌劇団には「ブスの25箇条」というものがあるそうです。

目にしたことのある方も多いかもしれませんね。

検索するとたくさん関連記事が出てきますがこういうものだそうです。

【ブスの25カ条】

1 笑顔がない

2 お礼を言わない

3 美味しいと言わない

4 精気がない

5 自信がない

6 愚痴をこぼす

7 希望や信念がない

8 いつも周囲が悪いと思っている

9 自分がブスであることを知らない

10 声が小さくイジケている

11 なんでもないことに傷つく

12 他人に嫉妬する

13 目が輝いていない

14 いつも口がへの字形をしている

15 責任転嫁がうまい

16 他人をうらやむ

17 悲観的に物事を考える

18 問題意識を持っていない

19 他人につくさない

20 他人を信じない

21 人生においても仕事においても意欲がない

22 謙虚さがなく傲慢である

23 他人のアドバイスや忠告を受け入れない

24 自分が最も正しいと信じ込んでいる

25 存在自体が周囲を暗くする

結構ぐさりと来るものもありますよね。

この中の11番「何でもないことに傷つく」、誰かからアドバイスを受けた時に起こしてしまいがちな反応ではないでしょうか。

何でもないことに傷つくという言葉からわたしが連想するのは、幼稚園や小学校低学年だった頃のこと。

多くの女の子たちが何かというと「誰ちゃんに何を言われて傷ついた」「あの子は私より賢いから傷つく」「リレーで負けて傷ついた」などとくだらない主張をしあってよくケンカをしていました。

冷めた子供だったわたしは「くだらないしめんどうくさいから関わらないでおこう」と思ったものでした。

誰より良い点を取るとか悪口を言われないようにするとか、そんなつまらないことが行動原理になっていては生きづらいでしょう。

それに大人になってつまらないことで傷ついたと主張することは、弱った人につけこむ悪人か一緒に落ち込んで足を引っ張り合いたいネガティブな人を引き寄せるだけ。

何かショックなことを言われてちょっとヘコむのは自然なことでも、「傷ついた」という自分の気分に固執するのは何の進歩も生まないムダなことなのかもしれませんね。

まとめ

解決策が見つからないままぐるぐると同じことを思い続ける「悩み」の状態と、解決に向かって前進しようとする「考える」状態は全く違っています。

心の状態によく気がつくというのは演奏者として大切なことですが、心を観察しそれを味わうことと感情に流されコントロール不能な状態に陥るのは同じことではありません。

時にはコントロール不能な感情の大波に飲まれてそれを存分に味わうことも必要であり、人生は常に解決に向かって前進しなければいけないわけではありません。

でも、前に進もうとしているはずなのに「悩んで」いるだけだったり「感情を味わう」だけでは何の進歩も望めないでしょう。

クヨクヨと「悩む」のをやめて解決策を探し「考える」状態に移行したいと思った時には、この記事をヒントにしていただけたらと思います。