「トゥーと言うように」などと表現されがちなタンギング奏法。

方法や仕組みの勘違いによって、上手にきれいにタンギングで音を出せないというケースは少なくありません。

タンギングをすると音が荒れる、音が引っくり返りがちになる、きれいに発音できない、というプレーヤがきれいなタンギングをするために必要なことを考えてみましょう。

もくじ

タンギングの根本原理を知る

タンギングして音を出す?

音を出したいタイミングでキレイにタンギングの発音ができないという場合、

・舌の動きが良くない

・舌突きのタイミングが悪い

などが原因ではないかもしれません。

実は、当たり前すぎて見逃しがちですが「舌をつく瞬間に発音するものだ」と思ってしまっているのが原因となっている場合があります。

管楽器で音を出すのは息です。

息が管体に流れているときに音が出ます。

そしてタンギングをするときの舌は音を止めるために使っています。

舌をついた瞬間は音を止めているので、そのときに発音が出来ないというのは実は当たり前。

息が流れていて、舌を離している時に出る音、それがタンギングの発音です。

「発音する瞬間に舌を突く」では逆なのです。

音を出したい瞬間に音を止めていたら、それは綺麗な発音になるわけがありません。

当たり前で見逃してしまいがちですが、一度動作を整理してみると発音のコントロールがしやすくなりますよ。

舌を離して発音する

次に舌を離した瞬間にそれまでに詰めておいた息が開放されて一気に流れることで音が出るような吹き方をしている場合。

こちらも荒っぽい音になりがちで、発音のコントロールは上手く行っていないことがとても多いです。

これはよく言われるように「舌を離した瞬間に音が出るよう息を準備しておきなさい」という言葉を間違った解釈で受け取ってしまうときに多く起きる現象でしょう。

間違った解釈というのは、息がすでに流れているのだから音を止めている舌さえ離せば発音出来ると思っているということ。

もちろんそれ自体は間違いではありません。

管楽器で音を出すのは舌ではなくて息です。

そして発音のクリアさや柔らかさ、スピード感や音色音質などをコントロールするのも、舌ではなくて息です。

スタッカートにしたりアクセントをつけたりする奏法では舌で何かしているような気になってしまいがちなものですが、実際に音の出だしをコントロールしているのは舌ではありません。

といわれてもピンとこないかもしれませんね。

発音のときに起きていること

タンギングで発音する作業を分解して考えてみましょう。

1,まず最初に舌がリードから離れる

↓

2,空気が管体を流れ始める

↓

3,リードや唇という息の出口が狭くなり空気の流れに抵抗を与える

もしくは

1,まず最初に舌がリードから離れる

↓

2,リードや唇などで空気の流れる道筋を形作る

↓

3,空気が管体を流れ始める

という順番が発音に際して本来起きてほしい順序です。

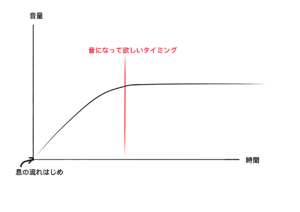

音と息の流れを図にするとこんなイメージ。

息の流れはじめでは、すでに舌は離れていたいのです。

そしてこの図の息の流れ始めから音になってほしいタイミングまでを、より短い時間で行うほど歯切れのよい発音になります。

「舌を離した瞬間に音が出るよう息を準備しておきなさい」というのは、この音になってほしいタイミングに到達するのまでの時間を短く出来るように心と身体の準備をしておくことで息のコントロール精度を上げなさい、ということです。

発音のコントロールについて

発音の種類をコントロールする

音になった後、

・どれくらいの立ち上がり速度にするのか

・音量はどうするのか

・音色は

・ニュアンスは

など、空気の通り道を形作る方法や息の吹き込み方によってタンギングとしての表現方法は無限のグラデーションがあります。

そういうグラデーションの中の微細なコントロールの範囲や度合いは、会場の残響や湿度温度季節でも変わるもの。

一つのアンブシュアで一つの息の流れ方で必ず決まった音量音色になる、というものではありません。

息の流れ始めから出したい音質に到達するまでの時間は、どうしたって必要なのです。

発音をギャンブルにしない

それなのに決まったアンブシュア、決まった息の量で準備しておいて舌を離す瞬間に発音しようとしては、息の流れ始めの時間を取れないのでグラデーションのコントロールが出来ず、どういう音になるかは一か八かのギャンブルをするということになります。

いつも通りの吹き方しかしないのは、そのときの現場状況を把握しもせずに、練習時の部屋の広さ、響き、気温、湿度、精神状態で一番良いと思った時の奏法をするということ。

これって恐ろしいことだと思いませんか?

発音ミスが怖い、それはいつもの状況ではないところで微調整のできない吹き方をする、だからではないでしょうか。

舌に出来ること

舌に出来るのはすでに出ている音を止める作業だけです。

音が出ていないときに舌が音を止める仕事をしてもそれは発音準備を邪魔するだけ。

音の出だしの形を整えるのは舌ではなく息です。

鋭い立ち上がりをしたいなら、息の吹き込み速度を変えて発音のスピードを作るもの。

その仕事を舌でやろうとすると、爆発音になったりひっくり返ったりわけのわからない発音ミスに繋がるのかもしれませんね。

タンギング作業の実際

タンギングの肝は息

ではタンギングとして舌がしている仕事は何なのでしょうか。

発音の時の舌つきというのは、前に出していた音を止めて次に出す音と切り離す作業です。

だから前の音を止める作業が済んだら舌の仕事は終わり。

舌がいつまでも息の流れと振動を遮っていては、次の音を鳴らす準備の邪魔ですから、さっさとどいてもらいたいのです。

「それだけじゃパリッとした発音にならない!」と思うでしょうか。

パリッとした発音というのは息の流れ始めから音になるまでの時間がとても短いので、瞬間的に音が鳴っているような印象になっているもの。

音の立ち上がりに時間がかかるのは、ブレスコントロールが適切にできていないからです。

舌が仕事をしていないからではありません。

音を出す際に舌に出来ることは息を遮り振動を止めることだけ。

前の音を止めて舌が離れ息が流れる、それを瞬間的に何度も繰り返すと、結果として音の出る直前に舌を離しているように感じるかもしれません。

でも音色や鳴りがきちんとコントロールされた発音というのは、どんな音になるかわからない一か八かギャンブルのチャレンジとは全く違います。

コンサートで聴いたプロ奏者など、あなたが上手だなと感じる奏者は毎回ギャンブルに成功している人ではないでしょう。

スタッカートでも発音するのは息

「ではスタッカートは?」

「スタッカートは舌をついて発音するでしょう?」

そういう質問も多いもの。

まず最初にスタッカートは前後の音と切り離すという意味。

跳ねるわけでもなく、音を短くするわけでもありません。

テヌート気味の長めのスタッカートなんていう表現だってあるでしょう。

今スタッカートで出したい一音が前の音と繋がらないように語尾を舌で止めてから息を流す、そして次の音と繋がらないように舌で音を止める。

それがスタッカートです。

結局、発音は息が流れることでされています。

きれいなスタッカートをするには

スタッカートは音の立ち上がり時間がとても短い奏法ではありますが、しっかり音が鳴ってから止めないと音がきちんと並ばず滑舌の悪い演奏になります。

滑舌が悪いのは舌の問題ではなく息のコントロール精度の問題です。

息のコントロール精度を上げるには舌突き練習ではなく、発音のためのブレスコントロールが必要なのです。

よく当教室の体験レッスンで取り上げるタンギングとスタッカートのこの話題ですが、レッスン後には「今まで経験したことがない、こんなきれいなスタッカートが自分に出来るなんて・・!」という声が多いものです。

つまりそれだけタンギングについて勘違いしているプレーヤーが多く、あやふやに捉えられているということですね。

物理的な作用として舌に出来ることと出来ないことを整理すると奏法がクリアになるかもしれませんよ。

「タンギングのスピードを上げたい」「長くタンギングが続くときにもつれずに吹きたい」という方はこちらの記事をどうぞ。