闇雲に音を出すだけでは、ある一定レベルまでしか上達できないと実感している方は少なくないでしょう。

楽器練習を効果的に行うためには、手順を知るだけでなく思考の整理も大切です。

今回はそんな楽器練習に関わる思考部分を取り上げてみます。

もくじ

練習計画をどう組み立てるか

不可能な練習計画

本番で上手く行かず「もっと練習すれば良かった」と後悔したような経験はありますか?

後悔するのは、心の中で本当はもっと出来たはずなのにと思っているからかもしれません。

心の底から出来る限りのことをしたと思えるのであれば、失敗したとしても手持ち札の使い方に改善の余地があるという情報が得られます。

ここでの手持ち札というのは情報や技術や時間のこと。

何か他に音楽より優先したいことがあったのであれば、それを優先したことを後悔することは少ないでしょう。

ではなぜ後悔の気持ちが湧いてくるのでしょうか。

それはやれば良いとわかってることを出来なかったからではないでしょうか。

やれば良いとわかっているのに出来なかった原因は、多くの場合に計画の立て方に問題があることです。

「これだけの時間しか使えない」とわかっているのであれば、必要なことをどうスケジュールに組み込むかを実際に可能な形で計画する必要があります。

・この曲はインテンポにするのにこれだけの時間がかかる

・今回のコンサート時期には自分はこれだけの時間が使える

そういったことを把握した上で使った時間が足りなければ、本番までにインテンポにならないのは当たり前。

解決するには曲を変えるか、コンサートを時間の取れる時期に変えるか、それともかかる時間を減らすよう練習スキルをブラッシュアップするかのどれかです。

そもそも不可能な計画を可能だと思っていたから、「出来たはずなのになぜか間に合わなかった」ということになるのではないでしょうか。

「なぜか偶然上手くいかないこと」なんてありません。

上手くいかないには何かしら正当な理由があります。

上手くいかなかった本当の原因はあなたが思っている「やればよかったのにやらなかったこと」ではなく、出来ない計画を出来ると思って立てたことかもしれませんよ。

再現性のある練習

演奏をする上で、行いたいことやすでに行なっていることなど意図をはっきりさせることは大切です。

これには二つの大きな理由があります。

一つ目は、やりたいことがわからなければそのために何ができるかも考えることができないから。

例えば、車に乗ったら目的や行き先がわからないままでアクセルを全開に踏み込む人はいないでしょう。

表現したいことや伝えたい想いがまるでないのに、自信を持って音を出すのはムリというもの。

意図のないただの音はサイレンと同じで音楽ではありません。

二つ目は、無自覚で行なっていることには再現性がないから。

いざ何かのキッカケで突然出来なくなったようなときに、再度同じことがまた出来るようになるまでにものすごく苦労することになりますし、その間苦しい思いをすることになってしまいます。

また誰かに教えるときにも、自分が何となくで感覚的にやってることはきちんと説明もできないし、体系的なトレーニングも提案できず、何となくで察してもらうしかありません。

反対にやりたいことの意図がはっきりしているなら、それを表現するための手段は無限にあるので試したり選択したり、どんな方法にしろゴールに向かうことができるでしょう。

それならスランプに陥ったり、若いときに使えた筋力やパワーが年々落ちてきたとしても、自分で表現したいことのために奏法も練習も試行錯誤しつつ再構築することができますね。

自分のやってることを聴く耳があり、やろうとしてる意図がはっきりしているなら、試したことが上手くいったのかそうでないかすぐにわかります。

自分が何を演奏したいのか、そのために何をやっているのか、何となくの感覚ではなく明確な意図を持つことは大切ですよ!

練習に関わる思考あれこれ

名演奏家を真似しても上手くいかない場合

見ていてビックリするようなテクニックを持っていたり、驚くような表現をしていたり、そんな奏者に出会ったことはあるでしょうか。

もしかしたら生ではなくCDや動画で目にした演奏に憧れを感じたりすることもあるかもしれませんね。

そういう信じられないような素晴らしい演奏をする人に憧れて「同じように吹きたい!」と思った時、真似の仕方にも色々あるのです。

中でもありがちなのが、すごいと思った奏者の動作や姿勢など見た目を真似ること。

楽々と軽やかに難しいフレーズを吹いてのけるのを目の当たりにしたら、「本当は意外に簡単なのかも?」と錯覚することもありますよね。

そして自分も楽々と軽やかな気分で演奏してみると全く出来ない。

「やっぱり才能が、それまでの努力が、自分とは違うし当たり前だよね」とがっかりしたり。

実はこれ、一番違うのは才能でも努力でもなく、演奏しているときに考えてることかもしれませんよ。

・微細なレベルで「ここはこうしたい!」という表現欲求を持って演奏をしている奏者

・「あの人みたいに軽々と」と思って演奏している奏者

この二人、見ているものが全く違います。

軽々と感じさせるように細部を念入りに作りこむのは、軽く吹くのとは違いますから同じ結果になるわけがないのです。

目指すゴールを考えてみても、「緻密に作り上げる自分の表現」と「すごい誰かみたいな演奏」では練習の進み方も密度も全く違ってくるのは明らかでしょう。

目標としてる人がいるなら、その人のやったことの結果を追いかけるよりも、その人が何を目指して何を見ているのか知ることの方が参考になるかもしれませんね。

上手く行った状態を再現するには

新しことを試したらできた!やったー!後でもう一回やってみよう!

そして数日後にやったときにはなぜか出来ない・・・。

「おかしいな。この前は出来たのになあ。」

そんなとき、どう考えて出来たときのことをもう一度再現しようとしていますか?

「出来た時にはお腹に力が入っていて」

「腕がこんな角度になっていて」

「姿勢はちょっと右に傾いて・・」

そんな風に再現しようとしてはいませんか?

あの時なぜ出来たのかというと、上手く身体が楽器をコントロール出来るように動いたからでしょう。

上手く出来たというのは結果です。

そして実は、その時の身体の状態も結果なのです。

【何をどうしようと思ったのか】

その意図が身体を適切に働くように動かしたのです。

再現するのなら、その時の『状態』ではなく、その時の『意図』をもう一度考えてみるのが有効です。

身体の状態や気分だけ再現しようとしても上手くいかないのは、「上手くいくためにこれをする!」と思ったときの意図と「あの時の状態を再現しよう!」という意図は違うから。

練習するときにはどんなことを意図したらどんな結果になったのか、きちんと知っておくのは大切ですね。

上達の速度を知る

小さなチャレンジで大きな壁を越える

たとえば速いテンポの複雑なものを練習するときには、絶対にゆっくりから取り組む必要があります。

まだ音符も動きもよく把握してないのに急にインテンポで吹こうとすれば、どこかの筋肉や神経を傷めたり音並びの認識がぐちゃぐちゃになってそのまま覚えてしまったり。

かといってゆっくりテンポだけでずっとやっていたら上達はむずかしいでしょう。

ゆっくり練習をするのは、速くなったときに必要な表現のための動きができるようになるため。

ですから目的に向かって少しずつテンポを上げていく、という負荷をかけなくてはなりません。

同じことで難しい曲が苦手なら、はじめは音数の少ない曲から少しずつ慣れていけばいいけれど、音数の少ないゆっくりな曲を20年吹き続けても、ゆっくりな曲が上手になるだけで速い曲が吹けるようにはなりません。

高い音は苦手だからって低い音ばかりで練習しても、ある日突然高い音が出せるようにはなりませんよね。

急に強い負荷を長時間かけたりしたら、もちろんケガをしたり故障の原因になります。

でも、小さなちょっとしたチャレンジを全くしないで日々過ごしていけば同じところに留まるだけ。

いきなりチャレンジしてもぶつかるだけの高い壁を越えたい場合、小さなチャレンジのステップを積み重ねて階段を上がればいいのです。

すごいことのできる人はそういうチャレンジをたくさんできる思考を持っています。

生まれつき指が正確によく動く人なんて、いたら変ですよね(笑)

・少しだけ速いテンポに挑戦する

・表現をもう一要素足してみる

など日々小さな階段を一段だけ上るチャレンジをしてみませんか?

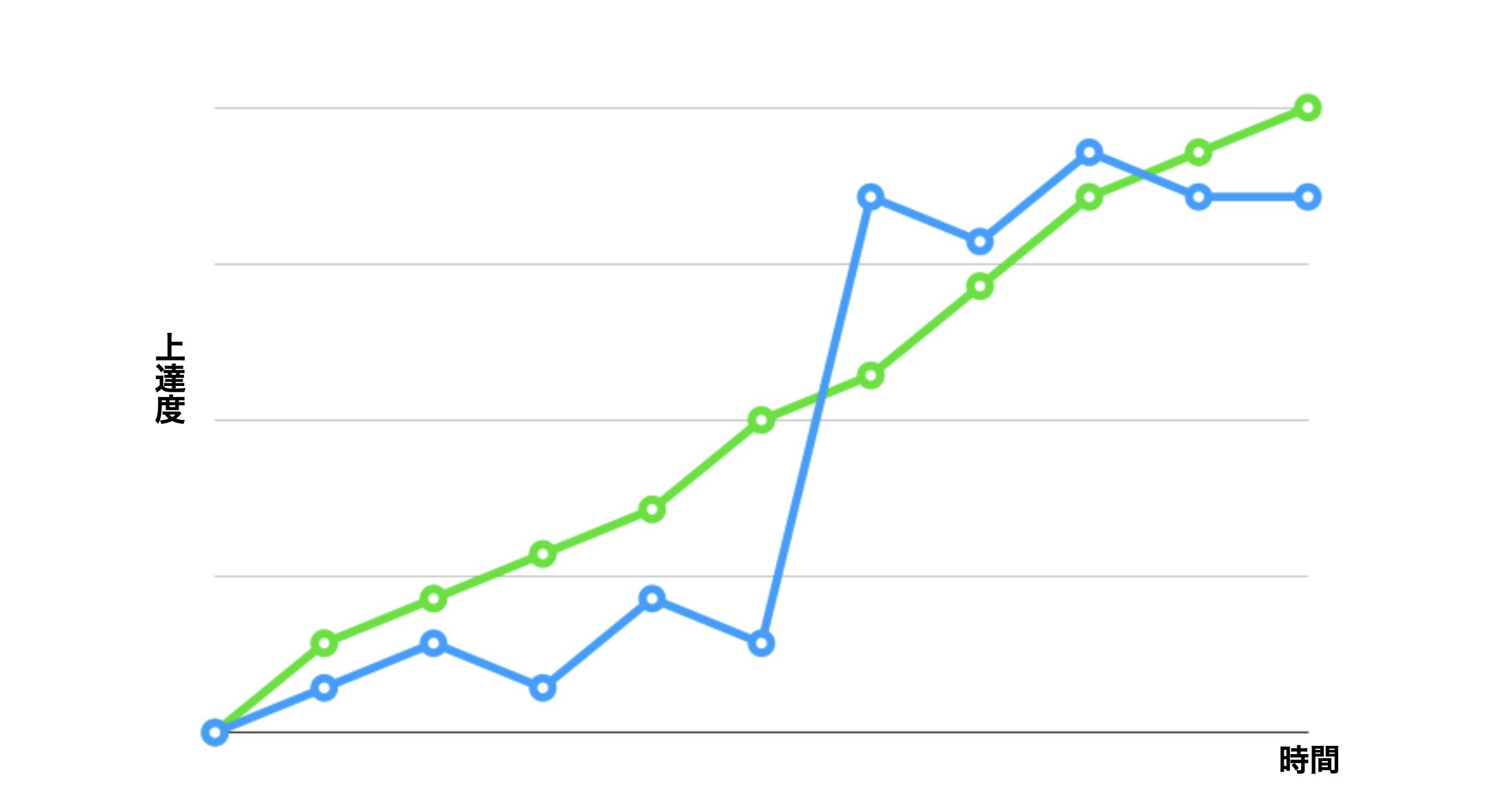

ある日突然上手くなる

効率の良い的確な練習をしたらそれに比例して上達度も右肩上がりになっていくはずだからそうならないのは自分がサボってるからだ。

そんな風に思ってはいませんか?

実際の事例で目にする多くの場合、上達が右肩上がりでないのはサボっているからではありません。

なだらかにクレッシェンド的に上手くなるという人は、自分を含めてわたしは今までに行き合ったことがありません。

同じ指摘を受け続けて大きな変化がなかったとしても、あるとき突然ハッと気付いたりスッと腑に落ちたりして急激に上達したりするもの。

・夏休みが明けたときに

・本番を経験した後で

・ショックなことがあったときに

そんなタイミングで突然音程が取れるようになったり、リズムが正確になったり、音質がキレイになったり、音楽に深みが出てきたりなど、大きく変わるケースがほとんど。

じゃあ大きな経験をしないときの地道な練習はムダかというと絶対にそんなことはなく、積み重ねた努力があってこそちょっとのきっかけで大きく変わることが出来るのです。

「普段は全く練習しないけど一回本番をやったからオレって上手くなっちゃったかな?」

そんなことはまずありません。

なかなか変わらない時期に継続的に「上達しよう」「変わろう」という意志をもって努力を続けた人だけがある時ガツンと上達するのです。

ブレイクポイント、量質転化、など耳にしたことがあるでしょう。

興味深いことですね。

コンプレックスは努力の証

「練習はしているのになぜか上手くいかない」

「致命的なミスというわけではないけれど、いつも吹きにくいパッセージがある」

「普段は大丈夫なのに、なぜかあの人と合わせるときだけ緊張する」

こういう大きな問題ではないけれど何となく気になる心の引っかかり。

些細なもやもやが積もると、やがて苦手意識になり、コンプレックスにまでなってしまうこともあります。

長年演奏を続けている方なら、きっとそういうお悩みを一つや二つは抱えているでしょう。

それはあなたが真剣に音楽と向き合ってきた証拠です。

初心者のころには見えなかった遠くの景色が、今は見えている。

でも、そこにたどり着けなくてもどかしい。

上っ面の「それっぽさ」を求めるだけなら、そんなジレンマは生まれません。

演奏を深めたいと本気で思っているからこそ、気になることが具体的で、求めている変化も微細なものであるはず。

そんな方は「ありがちな勘違いと対処法」や「一般的に良いとされる奏法」を知るだけでは、物足りないでしょう。

本当に知りたいのは、自分に合った奏法や、ちょっとしたきっかけで大きな変化を生む思考の転換なのではないでしょうか。

アレクサンダーテクニークは、まさにそういう場合にこそ役立ちます。

身体の仕組みや心と脳の働きを理解し、自分自身の経験や思考の癖に気づき、それを演奏に生かす方法を探っていく。

そのためには演奏動作の選択肢を増やしたり、繊細な変化を体感したり、心と身体両面からのアプローチが必要です。

自分にとって本当に合う方法を見つけるためには、他人の成功例を丸ごと真似するのではなく、情報を取捨選択し、自分で考える力が必要です。

大人になった今だからこそ、その「判断力」を大切にしていきたいものですね。