「楽典」「和声学」、これはつまり和音の役割りを知ることであり、ハーモニーをどのように感じるかということでしかありません。

ぼんやりと「いくつか音が同時に鳴っている」というアンサンブルの聴き方で一生をやり過ごすのではなく、「あ!ここは一瞬切なげな和音が聴こえた!」と感じられる耳を持った方が演奏していて何倍も楽しいはず。

もしもちょっとでも「ドアの向こう側にある新しい世界を見てみたい!」という興味があるのなら、一緒にチャレンジしてみましょう!

もくじ

機械の演奏と人間の演奏

モーツァルトが魅力的なのは単純に音の並びがそう感じさせるのでしょうか。

もしそうなら、打ち込み音源や自動演奏でも人間が演奏しても同じように魅力的に感じられるはず。

でも実際には、もちろんそんなことはありえません。

ではそれはなぜでしょう?

人間が演奏するときには書いてあるダイナミクスや表情記号だけでなく、行間から色々読み取って自分がどう感じるかによる抑揚を、意識的にも無意識的にも付けて演奏するからではないでしょうか。

「この音形は勢いを持って!」

「ここはキラキラさせよう」

そんな風に意図を持って演奏する場合の、ほんのちょっとの揺らぎや音色の変化が表情になるのです。

こういう微細な揺らぎは打ち込みなど機械では再現出来ないでしょう。

もしAIの集積情報でそういう表現が可能になるとしたら、それは膨大な数の生身の人間が演奏したサンプルがあってこそ。

それでは。

人間が演奏したとしても何にも考えずにただ単に音を順番に並べただけの場合や、「この作品はよくわからない」「この曲は好きじゃない」と思って吹いた場合でも、やはり機械より魅力的に感じるものでしょうか。

何とも言えませんね。

これでは面白くない演奏になっても不思議ではありません。

音楽に詳しくないお客さんや小さな子供が聴いてる時は特に顕著ですが、奏者が曲の魅力をしっかり感じている場合と、とにかくやっつけ仕事で単に音を並べてる場合では反応は全く変わります。

機械でなく人間が演奏する方が良いと感じるのは、その作品の良さを伝えたいという意図があったり、どこがどんな風に魅力的なのかを理解しそれを表現したいという想いがあるからこそ。

そうでなく単に音が並んでいれば良いのなら、機械の演奏で充分です。

そしてどこがどう魅力なのか演奏前に認識するためには、やはりアナリーゼ力が必要です。

せっかく演奏をするのなら、ただ音を並べて書いてある通りのダイナミクス変化や表情を付けるだけでなく、何がどう魅力なのかわかって表現したいものですね。

アナリーゼを練習する

完全初心者さん向けアナリーゼ超入門

仕事として演奏したり教えたりするのであれば楽典や和声学、楽曲分析法を勉強するのが一番の近道です。

そのための勉強方法は本がすでにたくさん出ていますし、プロ向けのレッスンや勉強会もすでに世の中にたくさんあります。

とはいっても趣味で音楽をしている方にはなかなか取っつきにくいかもしれません。

ここでは、完全な初心者さんでも簡単に自分でチャレンジ出来るアナリーゼのトレーニング方法をご紹介します。

レッスンでアナリーゼ導入として使うのにも良い方法なので参考にしてみてくださいね。

まず歌詞が付いていない短い曲やフレーズを一つ選びます。

そしてそこに何かストーリーのあるお話を付けてみましょう。

たとえば「クマさんがお花を摘みに行く」というストーリーを付けたとします。

そうしたらそのフレーズをもう一度よく見ながら、

・何色のクマさんなのか

・お天気はどうなのか

・時間帯は

・寒いか暑いか

・クマさんの歩く道はどんな道か

・なぜお花を摘みに行きたいのか

・クマさんには兄弟がいるのか

そんなことを設定してみましょう。

どんどん具体的にしていくのがおすすめです。

これを試すと、何にも考えずにただ「おだやかにキレイに」と思ってフレーズを吹いた場合より説得力のある表情豊かなフレージングになるでしょう。

当教室のレッスンではよく「激しいフレーズ」と思って吹いている生徒さんに「雷が落ちたんですか?それとも殺人鬼が襲ってきたんですか?」などと尋ねます。

フレーズの意味を具体的にしていくほど色々な表情が出てきて楽しいものです。

簡単なのでぜひチャレンジしてみてくださいね!

一歩進んだアナリーゼ練習法

次に一歩進んで、読譜を自分で練習する方法をご紹介しましょう。

曲の中で出て来る二つのフレーズを見比べてみる方法です。

似たフレーズでもいいし、全然似ていない違ったフレーズでも良いでしょう。

この二つのどこがどんな風に違うのかを言葉にしてみます。

・音量は

・音形の細かさは

・跳躍具合はどう違うか

・転調があるかどうか

・シャープ系かフラット系か

・明るいか暗いか

・重いか軽いか

・エネルギーが増えていくのか減っていくのか

頭の中だけで考えるのではなく、一つ一つ言葉にしてみるとより明確になります。

拍子や表情記号などは一目見ればすぐわかりますが、そういう表面部分だけでなく、フレーズをよくよく見比べてみると「どんなところが特徴的なのか」、「作曲家が主張したかった部分はどこなのか」、など見えてきます。

雰囲気やカラーの違いが何となくイメージ出来たら、今度はどの音がどう変化しているからその違いを感じるのかを言葉にしてみましょう。

「隣り合った音から離れた音に進んでいるからエネルギーを感じる」

「この音にシャープが付いたから色が変わって感じられる」

など具体的に言葉にするのがポイントです。

こういう感覚の言語化をたくさん行うと、だんだんどこに着目したら良いのかがわかるようになってきます。

レッスンや本ではなく自分で勉強したいという方はぜひやってみてくださいね!

きらきら星でアナリーゼ

ここからは実際の作品ではどんな手順で分析をするか、ということもご紹介していきます。

「分析」と言われると難しいような気がするかもしれませんが、作曲家からのお手紙を読むようなものなので是非気軽にチャレンジしてみてくださいね!

今回は「きらきら星」を題材に進めて行きましょう!

きらきら星、元はフランスのシャンソンで「あのね、お母さん」というタイトルでしたがイギリスでthe Starというタイトルの替え歌にされてから童謡として有名になったそうです。

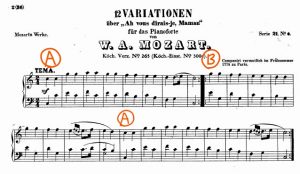

モーツァルトもこのテーマを使って変奏曲を書いていますね。

アレンジはそれこそ星の数ほど出ていますが、有名なところでモーツァルトの12の変奏曲からテーマ部分を取り上げます。

(IMSLPより)

楽譜をざっと見ると

・C-durだということ

・2/4拍子になっていること

・8小節が3グループのABA形式になっていること

・一番盛り上がるのはBグループの7.8小節目あたり

こんなことがわかります。

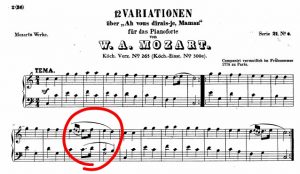

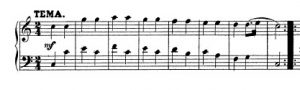

使われている和音(1-4小節目)

各小節内どんな和音が使われているでしょうか。

「たった2声部しかないから和音なんてわからない!」ということもなく、旋律から和声を見ることも出来るのです。

わかりやすいのは2小節目、ここでは上下の五線の両方を合わせてドとミとソが登場しています。

なので単純に考えてこの小節はドミソの和音が使われていると言えるでしょう。

この曲はC-durなので、この小節は1度の落ち着き和音である、ということがわかります。

同じように3小節目はドファラなので4度の色付け和音ですね。

4小節目は2小節目と全く同じなので1度の落ち着き和音です。

1小節目はドの音しかないので色々な解釈が出来ますが、一旦ドミソの1度ということにしておきます。

分類しやすい和音の見方(5小節目)

次に5小節目はどうでしょうか。

この小節にはシとレとファがありますね。

単純にシレファの7度と考えても間違いではありませんが、ここは出来るだけ主要三和音でシンプルに見ていきます。

主要三和音というのは1度・4度・5度のことで、色々なオシャレ和音をわかりやすくするため大まかに3つに分類した時のそれぞれの代表になる和音のことです。

・1度は落ち着き和音

・4度は色付け和音

・5度は盛り上がり和音

となります。

辞書や検索などでもっと詳しく知りたくなった時に自分で調べるのに便利なために敢えて言うと、

・1度は主和音

・4度は下属和音

・5度は属和音

という名前が付いています。

それ以外の2・3・6・7度は副三和音という名前。

曲の展開の中でメインとなる和音とそれ以外、と考るとわかりやすいです。

本題に戻って、5小節目のシレファはメインではない7度とも取れますが、ソシレファのソが隠れてる和音とも考えられます。

ソシレファはC-durの5度ソシレに、より盛り上がり感をプラスした「属七」という和音なので、和声の骨格のメインである主要三和音の中の属和音(5度)とも言えるでしょう。

ここでは出来るだけ和声の骨格のメインとなる和音で考えると分類が簡単になるので、盛り上がりの役割である5度により推進力をプラスした和音であるということにします。

飾りの音の演奏方法(6-8小節目)

5小節目までは調性の骨格になる1、4、5度の和音でした。

その次の6小節目はどうでしょう。

これはC-durでラとドとミがあるので、ラドミの6度です。

6度は落ち着き和音ですが、完全に落ち着くわけではなく少し哀愁のある色合いが特徴的な和音です。

その次の小節はファとレとソとミがありますね。

ソシレだと考えても、属七のソシレファだと考えてもミは入っていません。

うーん、これはなんだろう??

このミは実はただの飾りで和音を構成する音ではないのです。

逸音(いつおん)という旋律を華やかにするための飾りです。

なぜ飾りだとわかるかというと、実際に音を出して聴いてみたら一目瞭然ならぬ一耳瞭然ですが、音符が短いことと弱拍にあることで「ちょっと違う音を引っ掛けてから次の小節に行った方がオシャレ」というような雰囲気になっているからです。

どういう意味の音かによっても演奏の仕方が変わりますが、飾りだとわかったらこの音を他より強調した吹き方はしないでしょう。

例外はたくさんありますが経過的にさらりと演奏することが多いものです。

さて、そうするとこの小節にはファソレの音がありますね。

では何の和音の可能性があるでしょうか。

レファラにしてはソがあるし、ソシレにしてはファがあるし、と迷うかもしれませんが、これはソシレファのシが省略された和音です。

ということは先ほど出てきた属七であり、5度をさらに濁らせた盛り上がり和音です。

ちょっと脳トレみたいですね!

その次8小節目はドの音しかありません。

これも最初の小節と同じで色々な解釈ができますが、ここではシンプルにドミソの1度ということにします。

これできらきら星のテーマのAの部分は全部ついている和声がわかりましたね。

実際に取り組んでみるとそんなに複雑な作業ではないので、当教室に通ってる方はアマチュアの生徒さんも吹きながら軽々と分析をしてしまっています。

ですが、こういう風に楽譜を見る習慣がないと、音大出身でもなかなかどの音を和音の構成音として考えるか戸惑ってしまうことも少なくありません。

とはいえ慣れてしまえば意外に単純で、聴きながら考えるとすぐにわかってしまうものですよ。

いきなりワーグナーやドビュッシーから分析を始めては難しくて挫折につながったりしてしまうので、初めての時はこういうシンプルなものからチャレンジするのがオススメです。

ぜひ今取り組んでいる楽曲でチャレンジしてみてくださいね!

アナリーゼは演奏のために

でも和音が何だかわかったからって一体何の役に立つのでしょうか。

演奏法に関わることとして「次の和音に移る前のちょっとした引っ掛けの飾りの音は、他の音よりも強調した演奏はせず経過的にさらりと演奏する」ということを非和声音について書きました。

同じように和音もそれぞれ性格や特徴によって演奏の仕方は変わります。

例外はたくさんありますが、基本的には落ち着き和音よりは色付け和音の方がテンションが高いものであり、さらに色付け和音よりも盛り上がり和音の方がテンションは高いもの。

単純にそのテンションの違いを音量で表現するとしたら、盛り上がったところは大きく落ち着いたところは小さくなるでしょう。

それに従ってクレッシェンドとディミネンドを考えてみましょう。

そしてその強弱に従って音を出してみましょう。

シンプルなテーマの一部分でしかありませんが、のっぺり吹くよりもずっと魅力的な演奏になるはずです。

実際のオーケストラや室内楽はそんなに単純ではなく、音質のコントロールで緊張感を出したり繊細さを演出したりなど色々な表現をしますが、どんな風にその表現をするのかという軸になるのが和音や旋律の分析なのです。

ぜひ取り入れてみてくださいね!

分析よりも感じることを大切に

和声学や対位法、アナリーゼなどたくさん勉強したとしても、「属七だからドミナント」としか思わなかったらせっかく分析できても意味がありません。

楽譜を学術用語に言い換えたからって、演奏には反映できませんからね。

楽譜を見ることのゴールはドミナントかどうかわかることではなくて、楽譜からストーリーを読み取ってその魅力を聴いてる人にわかるよう表現すること。

・どんなお話が書いてあるのか

・場面はどうなのか

・登場人物がいるなら誰のどんなセリフや動作なのか

・暖かいのかヒンヤリしているのか

・楽しいのか憂鬱なのか

そういう作品の中身を想像して何を自分が感じるのかが大切。

そんな風に楽譜から何をどう感じるかのヒントを得たり、自分の感じ方の裏付けをするのが音楽理論です。

だから色々なストーリーや情景を思い浮かべるためのヒントとして過去の経験の蓄積があることが、音楽のイメージ力の幅広さに繋がるのです。

単なる記号の言い換え方しか知らなければ、いくら楽譜を分析しても表現の幅が広がることは期待できないでしょう。

たくさんのファンタジーを心の中にたくさん持つために、絵画やダンスなど他の分野の芸術に触れたり、あちこちに旅行したり、幅広いジャンルの本を読んだり、様々な人間関係から感じることをたくさん経験していることが活きて来るのです。

分析よりも先に大切なのが、人の心で何を感じるか。

頭でっかちになって理論武装せず、心を豊かにしておくことも音楽をするには大切ですね。